「私には、すべての科学は虚しく誤りに満ちているように思える。それは確実性の母である経験から生まれたのでもなければ、経験によっても試されていない。」

レオナルド・ダ・ヴィンチ

「今日の科学はどうですか?」

こんな質問を投げかけられると、少し戸惑ってしまいます。まるで「元気ですか?」と聞かれているようなもので、普通なら「はい、元気です」と答えるところですが、本当にそうでしょうか? 特に、私たち人間の始まりや宇宙の起源といった、歴史の奥底に横たわる問いに対して、科学は今、本当に「元気」といえる状態にあるのでしょうか。

まずは、科学とは何かを考えてみましょう。辞書のような堅苦しい定義を並べるよりも、私自身の科学との出会いを少しお話しするほうが、科学の本質──そして、その届かない部分──を、皆さんに身近に感じていただけるのではないかと思います。

私は、シンガポールがまだ独立する前の時代に、クリスチャンではない移民の家庭で生まれました。両親は中国本土の出身で、正式な学校教育をほとんど受けることなく成長しました。日々の生活を生き抜くことに精一杯で、人生の意味や宇宙の始まりといった大きな問いについて考える余裕は、まったくありませんでした。また、両親自身も、迷信に凝ったり、熱心に仏像を拝んだりすることはありませんでした。そのため、私も物心ついたときから、自然と無神論的なものの見方を身につけていました。

それでも両親が何よりも大切にしたのは、子どもたちに自分たちよりも少しでもましな教育を受けさせることでした。自分たちのささやかな楽しみを削ってまで、学費を工面してくれたのです。

学校で初めて触れた科学は、私にとってまさに蒙を啓かれるような体験でした。物理学、化学、生物学──。教科書を開くたびに、世界が少しずつ明瞭になっていく感覚がありました。とりわけ、ニュートンの運動の三法則を学んだときの衝撃は、今でも鮮明です。質量、運動量、速度、力……。これらの概念を数式に落とし込み、問題を解き進める。その過程で、それまでの日常的な直感が、突如として論理の言葉で語り始めたかのような──そんな不思議な感覚を覚えたのです。

ですから、『知識は力なり』という言葉は、ただの決まり文句ではありません。経済協力開発機構(OECD)が2018年に実施したPISA調査では、七十八の教育システムを対象に調べた結果、トップの成績を収めたのはシンガポール、エストニア、日本でした。これらの国々は、自然資源がほとんどないにもかかわらず、比較的裕福です。良質な科学教育の利点を否定する人は、ほとんどいないでしょう。それは、私たちに富を生み出す力を与えてくれるのです。

科学の力をさらに説明するために、私の自然科学の旅を続けましょう。

シンガポールの高等学校を卒業する頃、私はケンブリッジ大学GCE Aレベル試験を受けました。幸いなことに、結果が良く、日本への留学に必要な奨学金を得ることができました。

しかし、法律上、まず兵役に就かなければなりません。当時、すでに海外奨学金を得ていたり、身体的に健康な学生の多くは、フォックストロット中隊の四つの小隊に配属されました。私たちは、より「世間慣れ」した若者たちと一緒に過ごすことになったのです。

私たちは三か月間の基本軍事訓練を受け、手榴弾の正しい投げ方まで学びました。射撃場でM16突撃銃を正確に撃つのは、私にはいつも難しいことでした。それでも士官候補生学校へ進み、そこで機関銃や迫撃砲、対戦車用の84ミリ榴弾砲の扱い方を習得しました。

当時は気づきませんでしたが、これらの兵器には共通する要素がありました。それは、化学者であり成功した実業家でもあったアルフレッド・ノーベルが発明した爆薬です。まさに「科学は力なり」──ノーベルの場合、力だけでなく、莫大な富をもたらしたのです。

私は士官候補生学校を卒業し、正式に士官に任命された後、さらに約一か月間の歩兵士官転換コースを受けました。多くの新任士官と同じく、私は大隊に配属され、小隊指揮官として勤務することになりました。一部の士官候補生たちは、すでに兵役の中断許可を得ていましたが、1980年9月、彼らは奨学金受賞者の間で人気のケンブリッジやオックスフォードへと旅立ちました。

しかし、日本では学期が4月に始まるため、私は1981年3月まで兵役を続けなければなりませんでした。その年の最初の三か月間は、長い待ち時間のようでした。ようやく海外留学のために兵役を中断し、解放された瞬間、心からの自由を強く実感しました。

奨学金の条件に従い、私はまず、東京外国語大学附属の日本語学校で一年間の特別教育を受けました。先生方は、英語を一切使わず外国人学生に日本語を教える専門家で、私たちは日本語だけでなく、数学や理科の科目もすべて日本語で学びました。

その頃には、私はすでにクリスチャンになっていました。教会に定期的に通い、聖書を頻繁に読み込むようになっていたのです。高校時代に生物学を履修しなかったため、ダーウィンの進化論にほとんど触れる機会はありませんでした。私の記憶では、シンガポールや日本で通っていた教会の説教で、創世記一章から十一章の箇所が取り上げられることはほとんどなく、神の偉大さを深く知らされる機会も、めったにありませんでした。

当時は、聖書の難解な部分に思いを巡らすよりも、勉強に没頭していました。むしろ、何冊かの物理学の教科書を読み漁り、一つの方程式が次のものにどうつながり、それがまた次のものへとどう展開するのかを解き明かすことに、時間を費やしていました。

なぜ物理学を独学するようになったのか──今でもはっきりと覚えています。それは、日本語学校の物理の先生が投げかけた一つの質問が、私の物理への興味を一気に掻き立ててくれたからです。

先生はこう尋ねました。「ニュートンの第二法則は、物体の加速度がその物体にかかる力に正比例することを述べています。加速度とは、時間に対する速度の変化のことです。もし力がなければ、速度に変化はなく、物体は静止したままか、一定の速度で動き続ける──これが第一法則ですね。では、第二法則から第一法則が導出できるのに、なぜわざわざ第一法則を別途必要とするのでしょうか?」

この質問に、私は衝撃を受けました。それまで物理学の教科書をただ受け身で読むだけだった私にとって、こんな根本的な疑問を抱くこと自体、想像もつきませんでした。普通の若者なら、教科書の記述に疑問を投げかけるなど、思いもよらないことです。この出会いは、私の目を大きく開かせてくれるような、目から鱗の経験でした。

その後、私の物理学への興味は、さらに深まっていきました。

1981年の穏やかな9月の日、私は日本の新聞で、物理学者の湯川秀樹氏の訃報を読みました。一面には、湯川教授の素粒子物理学における業績を詳述した長い伝記が掲載されていました。素粒子物理学とは、「物質の基本的な構成要素とは何か?」という壮大な問いを探求する分野です。

1949年、湯川教授は日本人として初めてノーベル賞を受賞しました。それは、日本がダグラス・マッカーサー将軍率いる連合国軍に無条件降伏してから、わずか四年後のことでした。広島と長崎に投下された原子爆弾は両都市を壊滅させ、生存者たちはまさに地獄のような体験を強いられました。

大日本帝国が引き起こした太平洋戦争は、アメリカとの戦いを通じて、日本に恐ろしい苦難と耐え難い屈辱をもたらしました。戦後、復興に苦しむ日本にとって、湯川秀樹による日本人初のノーベル賞受賞は、国民の士気を大いに高める出来事でした。しかし、皮肉なことに、彼の受賞した研究は核エネルギーに関するものであり、それが原子爆弾として二つの都市に「死の天使」をもたらしたのです。

これこそが、科学の破壊的な力の表れです。科学は、ヨーロッパのいくつかの国々、ロシア、アメリカ、日本といった国々が、アフリカ、アジア、南アメリカ、オーストラリアの人々に対して人種的優越感を抱き、支配者として君臨することを可能にしました。

しかし、聖書は、人種が複数あるのではなく、ただ一つだと明確に教えています。人々が異なる民族を、神の姿に等しく創造された存在として認めず、戦争を起こすときには、科学技術の進歩とともに、その残虐行為は指数関数的に増大してしまいます。

戦争は恐ろしいものです。ユダヤ人にとって、それは人間の手で作り出された地獄、ホロコーストでした。南京事件の被害者も、原爆の被爆者も、今なお悪夢にうなされながら生きている方々がまだおられます。どれほど科学が進んだ国々であっても、戦争に勝者などありません。

皆様は、私が科学に反対している、あるいはクリスチャンが科学を否定していると思っているかもしれませんが、はっきり申し上げておきます。クリスチャンは決して科学そのものに反対しているわけではありません。私たちは、科学がもたらす力が誤って使われることに反対しているのです。科学自体に道徳性はありません。ただ、無限の可能性を提供するだけです。二十世紀の科学者たち──湯川秀樹をはじめとして──は、核物理学を熱心に追求しました。核放射線が発見される前は、最高司令官でさえ核兵器という使用オプションを想像すらできなかったのです。

私は1982年春、留学生枠で東京大学に入学しました。その頃、駒場キャンパスには薄紅色の桜が満開で、当時のキャンパスは活気に満ち、毎日が騒がしい雰囲気に包まれていました。ある学生たちは、政治家の弾劾を訴える大きな掲示板を立て、悪いことをした政治家を弾劾すべきだと拡声器で叫んでいました。

一方で、ある人たちは招待状のようなチラシを配っていました。彼らは統一教会のメンバーでした。この組織を、多くの人々がカルトと見なしていました。私は一人で過ごすことが多かったため、何度か誘われましたが、機械工学科に在籍しながら物理学の勉強に時間を割きたかったので、勧誘を断り、彼らを避けていました。

課外活動に参加するよりも、私は素粒子物理学をもっと学びたかったのです。この分野は、電子や陽子のような亜原子粒子の量子的な挙動を解明するもので、高エネルギー物理学とも呼ばれます。電子や陽子は、非常に高いエネルギーを加えられて高速で加速され、加速器内でその軌道が細かく調整されます。そして、真正面から衝突するように設定されるのです。

私は、純粋な理論が発見される前に、亜原子粒子の存在を予測できることに強く惹かれました。特に驚くべきは、ディラックの理論です。1928年に発表されたこの理論は、量子力学とアインシュタインの特殊相対性理論を組み合わせることに成功しました。ディラックの理論は、反粒子の存在を予測しました。電子に対する反粒子は陽電子であり、その逆も同様です。両方の粒子は全く同じ質量と量子スピンを有しています。唯一の違いは電荷で、電子は負、陽電子は正です。この反電子は、1932年にクラウド・チェンバーと呼ばれる装置で発見されました。チャールズ・ウィルソンがこの観察装置を発明したのです。反粒子の検出は繰り返すことができ、反物質は観測可能な科学となりました。

『注: 量子力学の世界で、「スピン」と呼ばれるものは、電子や陽子のような小さな素粒子が持っている特別な性質です。イメージとしては、粒子がまるで小さなコマのように「自転」しているようなもの──ですが、実際にはそんな古典的な回転とは少し違います。量子スピンは、粒子が生まれながらに備えた「内在的な角運動量」と呼ばれるもので、粒子のアイデンティティを決める重要なラベルみたいな役割を果たします。』

2015年の家族旅行で日本を訪れた際、私は東京の上野にある国立科学博物館を見学しました。地下に展示されたクラウド・チェンバーで、霧のような軌跡が現れたり消えたりするのを目にしました。これらの軌跡は、宇宙線の帯電粒子によって引き起こされるもので、青空を飛ぶ飛行機が残す白い飛行機雲に似ています。存在し始めるものにはすべて原因がある──この軌跡もまた、宇宙線にその原因を求められるのです。

これは科学の最高の姿です。ディラックの優雅な理論は、反物質の存在を予測しました。考えてみれば、反物質とはかなり奇抜な概念です。もし反粒子が誰にも発見されていなければ、ディラックの理論はただの疑わしい推測に過ぎなかったでしょう。それにもかかわらず、この理論は何度も実験によって証明されました。こうした実験科学の成果を基に、国立博物館の技術者たちは、宇宙線の亜原子粒子を、一般の人々が「見る」ことのできる展示物として構築しました。その中には、ディラックの陽電子やパイ中間子も含まれています

ちなみに、パイ中間子は湯川の理論によって予測された粒子です。これらの理論的な推測が実験によって検証され、再現されることが、科学研究の基盤をなしています。まさに、推測が科学へと昇華した瞬間なのです。また、量子力学とは、自然が亜原子レベルでどのように振る舞うかを証明するものでもあります。ディラックと湯川の理論は、観測可能な科学の好例です。

PETスキャンをご存知ですか。今日では、特定の放射性物質が陽電子を放出することが明らかになっています。陽電子放出断層撮影──通称PETスキャン──は、脳腫瘍などを検出するための医療診断ツールとして欠かせません。科学の最高の成果とは、まさにこうした応用にあり、しばしば人々の有益な生活に結びついていくのです。

私は指導教授の中島尚正先生に、量子力学が機械工学の分野でも極めて重要であることを認めていただきました。そして、量子粒子が量子バリアに衝突するシミュレーションに関する卒業論文のテーマを、ようやく承認してもらえました。

教授の研究分野は機械工学で、特に産業用ロボットが専門でしたから、私の量子力学をテーマにした卒業論文は、かなり異色なものに映ったに違いありません。それでも、私の日本語の読解力や作文力がそれなりに備わっていたとはいえ、教授は卒業論文を英語で執筆することを快く許可してくれました。

さらに、学生仲間の長谷川隆君の協力も得られました。彼はプリンターとPCBのインターフェースを開発してくれたのです──当時のミニロボットのような、簡素ながらも頼もしい装置でした。私はC言語で書いたコンピューター・プログラムから生成したシミュレーション画像を印刷するのに、それを活用したのです。

私は、量子力学のシュレーディンガー方程式を、コンピューター・プログラミングによって、一次元および二次元の空間に対して数値的に解きました。シュレーディンガー方程式とは、量子物理学の最も基本的な方程式で、古典力学のニュートンの運動方程式に相当する、亜原子レベルでの「法則」なのです。

各シミュレーションでは、波動性物質のガウス型波束を構築し、量子バリアに向かって移動する速度を与えました。バリアに衝突すると、結果は反射を示します──テニスボールを壁に投げて跳ね返る様子に、よく似ています。しかし、量子力学の不思議な点は、この反射が元の波束の一部にしか起こらないことです。特定の条件下では、一部が量子バリアに閉じ込められ、残りがバリアを透過してしまうのです。この量子粒子のバリア透過は極めて重要で、これがなければ電子顕微鏡など、ただの幻想に過ぎなかったでしょう。

エンジニアたちは、この不思議な電子の透過特性を巧みに利用して、電子顕微鏡を開発しました。だからこそ、「透過」を意味するTransmissionがその名前に取り入れられ、クライオ電子顕微鏡の分野でTEMという略称が使われるのは、実に理にかなったアイデアです。その後、私が修士号を取得する際の研究では、実際にTEMを操作する機会に恵まれました。

これもまた、科学の最高の姿を体現した一例です。シュレーディンガーの枠組みでは、バリア──つまり、拡大される標本──を通過する電子ビームの透過が、きっちりと予測されています。TEMとは、まさにこの科学的事実を証明する装置なのです。単純な量子バリアの場合、透過率を解析的に計算することも可能です。

しかし、自然界はそんなに単純ではありません。実際の問題のほとんどは、解析的な解が得られない複雑な量子バリアを含んでいます。それでも、シュレーディンガー方程式を数値的に解くことで、量子系の動態をシミュレーションすることが可能です。このような研究アプローチは、計算科学と呼ばれます。

最も重要なのは、科学の最高の姿とは、その限界を教えてくれる点にあります。量子物理学では、ハイゼンベルクの不確定性原理により、粒子の位置と運動量の両方を同時に正確に測定することは、理論的に不可能とされています。個別に測定するなら、どちらも望むほど精密にできるのです。しかし、同時に測定しようとすると、どちらも正確に捉えることはできないのです。

また、エネルギーと時間の不確定性原理というものもあります。量子状態の時間を正確に測定しようとすれば、そのエネルギーを確定することはできません。逆に、エネルギーを正確に測ろうとすれば、その量子状態がどれほど長く存在し得るのかを知ることはできないのです。

ハイゼンベルクの不確定性原理は、量子の波動・粒子二重性に深く根ざしています。電子は、まるで二重の性質を備えているかのように振る舞います──粒子であると同時に、波でもあるのです。

空間的に広がる波を、一点に定まった粒子として直感的に思い描くのは、確かに難しいことです。しかし、静謐な湖面に小石を落としたときの波紋であれば、誰しも容易に想像できるでしょう。量子物理学の驚くべき点は、小石が波紋を生み出すのではなく、小石と波紋が表裏一体の実在である、ということにあります。この波動・粒子二重性は、ひょっとすると、人の子でありながら神の子でもあるというイエスの本質を、幽かに照らし出しているのかもしれません。

反物質がそうだったように、波動・粒子二重性も、最初は単なる推測のように聞こえます。しかし、それは何度も実験的に証明されてきました。もはや推測ではなく、確固たる科学です。この二重性は、量子レベルで自然がどのように振る舞うかを、鮮やかに明らかにしてくれるのです。

それでも、量子の世界がどのようにして、私たちが慣れ親しんだ古典的な領域へと移行するのか──この点は、物理学の未解決の大問題として、依然として残されたままです。

どの観点から見ても、波動・粒子二重性は量子力学の最も奇異な側面の一つです。著名な物理学者リチャード・ファインマンの言葉を借りれば、「量子理論を理解していると主張する者は、嘘をついているか、正気でないかのどちらかだ」──そんな有名な一節があります。このような不可解さは、父、子、そして聖霊である三位一体の神学モデルにも当てはまるでしょう。三つの「人格」が一つの神として不可分に結びつくという考えは、どう考えても奇異で、理解しがたいものです。

機械工学科の四年生のとき、私は東京大学理学系研究科の物理学専攻の入学試験を受けました。それは1985年の夏の終わり頃のことでした。今度は物理のトップクラスの学生たちと定員を争うことになり、驚くべきことに合格しました。おそらくギリギリの合格だったと思いますが、いずれにせよ、日本で大学院の勉強を続けるための奨学金を、再び授与されたのです。

私の第一志望は素粒子物理学でした。合格者面接の日、面接官の一人に著名な理論物理学者の江口徹教授が控えていたことを、今も覚えています。なぜかその瞬間、胸に込み上げるほどの緊張が私を襲い、残念ながら、相手に良い印象を残すどころか、言葉を詰まらせるばかりの惨憺たる結果に終わってしまいました。

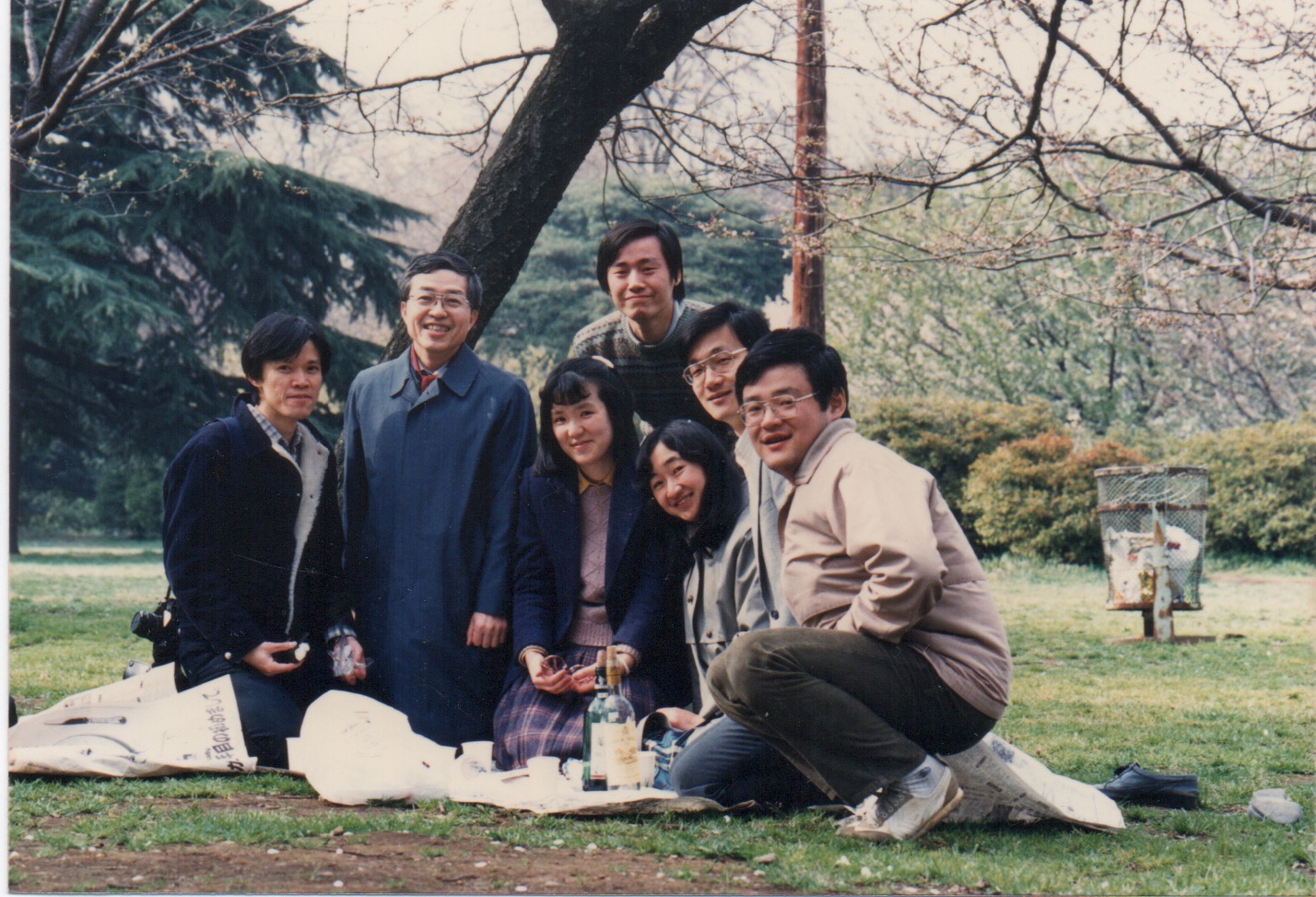

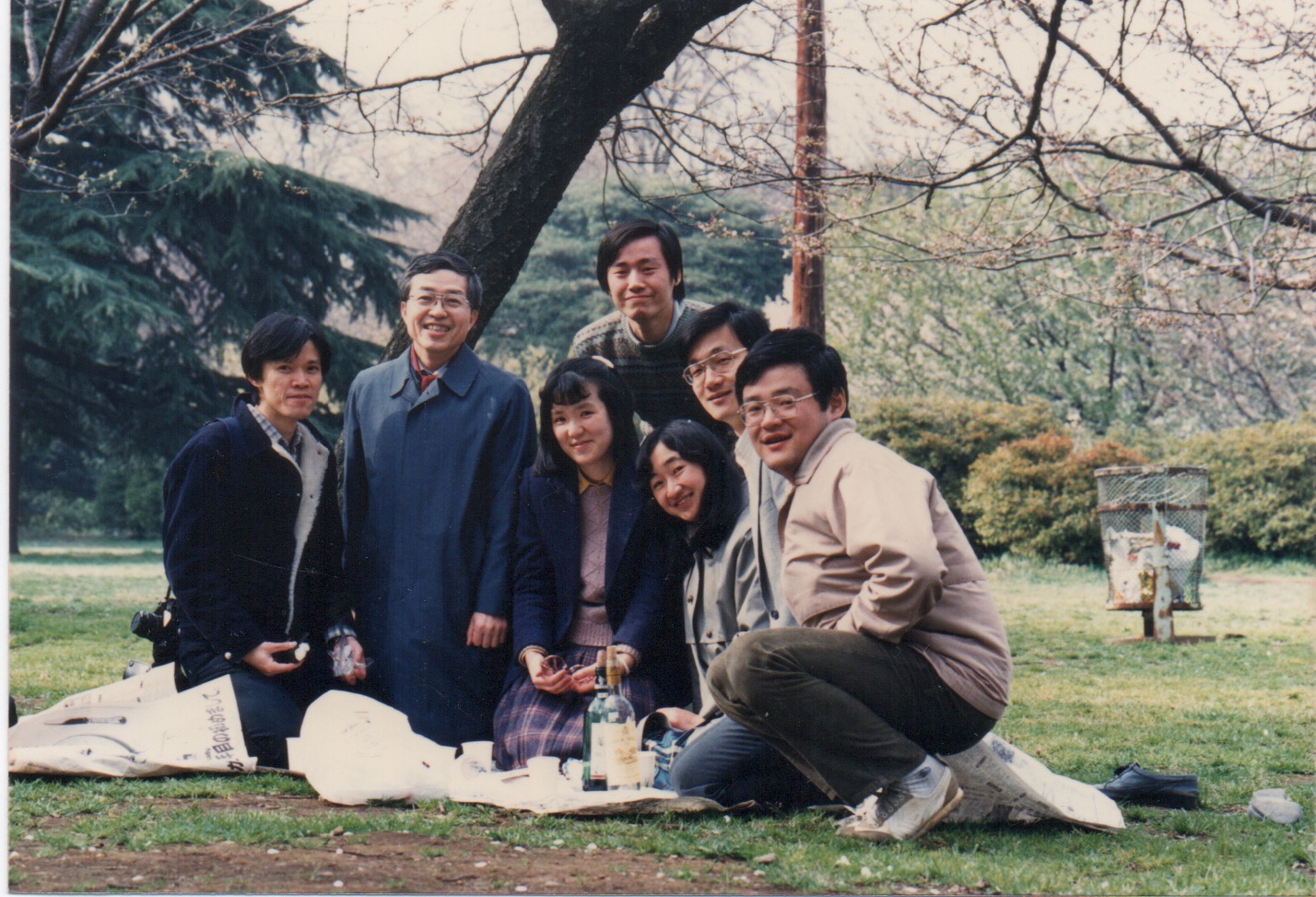

第二志望は、当時まだあまり人気がなかった生物物理学でした。その後の二年間、私は若林健之教授の研究室(図3.1を参照してください)でお世話になり、タンパク質の三次元構造を調べる実験物理学に取り組んでいました。それでも純粋な興味が消えることはなく、研究の合間を縫っては、独りで理論物理学の勉強を続けていたのです。

振り返ってみると、この二年間の実験の日々は、思いがけない幸運でした。多くの理論家は、どうしても物事を単純化しすぎて、現実の複雑さを軽く見てしまう傾向があります。しかし私は実験の現場で、科学とは本来どのようなものかを肌で学びました。この経験があったからこそ、理論が生み出す推測的な主張と、実験がもたらす揺るぎない事実とを、きちんと区別できるようになったのです。

実験というものは、想像以上に骨の折れる作業でした。若林教授の研究室では、筋肉タンパク質の三次元構造を解明するための独自の解析システムを立ち上げていました。私が最も心に重くのしかかったのは、業者から届いたウサギを自らの手で屠殺しなければならないことでした。目的はただ一つ、新鮮な筋肉タンパク質をできるだけ損なわずに抽出することだったのですが。

若林教授は医師の資格も持っていましたから、すべては厳格な手順に従って進められました。私は教えられた通り、まずウサギの耳の静脈に薬を注射し、深い鎮静状態に導きました。そして、迷いを許されない手つきでメスを握り、喉を一気に切り裂いたのです。実験室では、どんなわずかな揺らぎも許されませんでした。一つでも手順を誤れば、抽出されるタンパク質の質が落ちてしまうからです。

その直後、私は素早くウサギの背中を切り開き、筋原線維のサンプルを慎重に採取して、すでに消毒済みの試験管に移しました。遠心分離機にかけて不純物を取り除くと、ようやく目的のフィラメントが沈殿してくる。それが、単頭ヘビーメロミオシンと呼ばれる筋肉タンパク質だったのです。

修士課程の二年を通じて、私は若林教授の厳しくも温かい指導を受けながら、働き者で聡明なポスドクの德永万喜洋博士、そして類まれな技術を持つ佐伯喜美子さんの手ほどきを得て、結局のところ二匹のウサギを自らの手で処理しました。

私たちが追い求めていたのは、ただ一つ――筋肉が分子レベルでどのようにして力を生み出すのか、その謎に迫ることだったのです。

ウサギを屠殺してから、図3.2に示すような低線量電子顕微鏡で鮮明な筋肉タンパク質の像を得るまで、私は三十六時間、一睡もせずに作業を続けなければなりませんでした。理由は単純です。タンパク質は驚くほど早く劣化してしまうからです。ほんのわずかな時間でも手を緩めれば、三次元構造が崩れてしまい、それまでに費やしたすべての労力が水の泡となり、また最初からやり直さなければならなかったのです。

タンパク質という物質は、驚くほど壊れやすいものなのです。

電子顕微鏡で観察する際、標本へのダメージを最小限に抑えるために、私たちは照射する電子線量を極端に絞り込みました。一原子あたり、わずか2.8秒の間に10電子未満。流れる電流に換算すれば、普段私たちがUSBケーブルでスマートフォンを充電する時の電流の、約100京分の1にすぎません。

生物物理学や分子生物学の研究を通じて、私は生きた個体から切り離されたタンパク質が、いかに急速に劣化するかを痛感してきました。

たとえば筋肉のタンパク質は、ウサギの生きている体内では安定を保っていますが、一度摘出してどんなに丁寧に低温保存しても、数時間から数日で変性が始まり、そこから加速度的に機能が失われていきます。実際、家庭の冷蔵庫に生魚を長く置きすぎると誰でも気づくように、鮮度が落ち、臭いも味もどんどん悪くなっていく。あれこそ、まさに「生きたシステムから切り離されたタンパク質・生体分子の宿命」なのです。

ダーウィンは、こうした日常に潜む常識的な証拠を、どこかで見落としていたように思えます。1871年2月、彼は親友のジョセフ・ダルトン・フッカーに宛てた手紙に、こう記しています。

「よく言われることだが、最初の生命体を合成するには必要な条件が今もすべて揃っているという。しかし、もし(ああ、なんという大きな「もし」だろう!)——アンモニアやリン酸塩、光、熱、電気などが揃った温かい小さな池で、タンパク質に似た化合物が化学的に形成され、さらに複雑な変化を遂げる準備ができていたとしても、現代ではそのような物質はたちまち消費されるか吸収されてしまうだろう。だが、生命がまだ生まれていない遠い昔には、そうではなかったはずなのだ。」ダーウィン自身が認めているように、「原始スープ」説は生命の起源をめぐる大胆な推測にすぎません。彼は手紙の中で、あの有名な言葉を残しています——「ああ、なんという大きな『もし』だろう!」と

確かに、未知の「温かい小さな池」にアンモニアやリン酸塩が溶け込み、光と熱と電気の働きでタンパク質がぽつりと生まれる──そんな光景は、想像するだけなら簡単です。しかし、私たちが実際に観察できる世界は、はるかに厳しい現実を示しています。

生命の起源は、文字通り「不可逆的」な過去の出来事なのです。誰も時間を巻き戻してあの「温かい小さな池」を訪れることはできません。いつ、どこで起きたのかさえ特定できない、遠い昔の出来事です。ダーウィン自身が指摘したように、「現代ではそのような物質はたちまち消費されるか吸収されてしまう」以上、今日の実験室でその瞬間を再現し、確かめることもできません。

結局、私たちは「生命がまだ生まれていない時代」という、観察も検証も許されない領域へと想像の翼を広げるしかないのです。生命の起源を「観る」ことは、永遠に不可能なままなのでしょう。

ダーウィンが生命の起源について示した「温かい小さな池」という仮説は、実際には観察することができません。そのため、本来であれば科学的なものとして扱うべきではないとも考えられます。なぜなら、その池にどのような化学物質が存在したのかも不明であり、まして同じ条件を再現して繰り返し実験することも不可能だからです。無生物から生命が誕生したことを示す確かな証拠も、これまでのところ見つかっていません。

ダーウィンの推測は一見すると科学的に見えるかもしれませんが、観察や検証が行えないという点で、厳密な意味では科学的とは言い難いものです。そもそも、ダーウィン自身がこの大胆な仮説をどこまで本気で受け止めていたのかについても、明確にはわかっておりません。

これに対して、たとえば「タンパク質は劣化する」という仮説を立てたといたします。このタンパク質劣化の仮説は、科学的に検証することが可能です。具体的には、新鮮な鶏卵を完全に消毒した容器に入れ、それを密閉した上で地下室の室温にて保管します。そして一年後、その卵のタンパク質の三次元構造を解析できる専門家が、構造が分解していることを確認したならば、私たちの仮説は正しいと証明されます。反対に、タンパク質が構造的に損なわれていなければ、この仮説は誤りであると判断できるのです。

さらに、この実験は一組の卵を一つの箱に入れるだけでなく、複数のセットを用意して数年間にわたり同じ手順で繰り返すこともできます。こうした取り組みこそが、科学の成立に不可欠な「再現可能な検証性」を示す、きわめて単純かつ明快な例と言えるでしょう。

興味深いことに、検証性の定義の一つとして、次のような説明が挙げられています。「企業の会計結果が再現可能であるとは、同じデータと仮定を用いた場合に、独立した会計士が企業と同じ結果を得られることを指す。もし同じ結果が得られないのであれば、その会計結果は検証可能ではない。」

このように、検証が再現可能であることは、科学に限らず会計の分野においても重要な原則となっているのです。

科学は、再現可能で検証可能な証拠を基盤として成り立っています。しかし、どの科学者も認めるように、研究者として最も望ましくない結果は、自らの仮説が誤りだと示されることです。ゆえに、恥を避けるために「では、七億年後に箱を開けて確かめましょう」といった形で、検証を先延ばしにしてごまかすことも理論上は可能です。

とはいえ、常識的に考えれば、その他の条件が同じである限り、時間が長くなればなるほど物質が崩壊する累積的な確率は増加していくはずです。こうした点からも、再現性と検証性がいかに科学にとって重要であるかがわかります。

しかし、もし五十億年後まで待つことに固執するのであれば、その仮説が正しいのか誤っているのかを検証する術はありません。その頃には太陽が燃料を使い果たし、人類を含め生物は存在していないでしょうから、当然ながら実験など不可能です。

このように、検証の見込みがまったくない推測は、もはや科学ではなく、検証不能な想像にすぎなくなってしまいます。

同様に、ダーウィンが想定した進化の歴史的プロセスに関する推測も、科学的であるとは言えません。その理由は明白です。これは、五十億年後まで待つタンパク質崩壊の実験と本質的には変わらず、単に時間の向きが逆になっているだけだからです。

すなわち、将来の長い時間を待つのではなく、過去の遥かに深く暗い時間へさかのぼる必要があります。そして、タンパク質が崩壊していく方向とは正反対に、池の化学物質からより複雑なタンパク質へと進化していったと推測するのです。 観察も再現もできないプロセスを前提とする点で、こうした推測は科学的検証の枠を超えています。

進化論者は、必要な化学物質が適切な濃度で池に存在していたと仮定せざるを得ません。しかし、合成化学や生化学の現場をよく知る化学者であれば、高度に整えられた実験室であっても、一定量の化学物質を合成することがいかに困難であるかを認めるはずです。手順もタイミングも、わずかな誤差すら許されないほど厳密でなければなりません。

たとえば、合成の第七段階で誤りが生じれば、それまでの全工程が無駄になり、再び第一段階からやり直す必要があります。つまり、そのために必要な原材料を再度、十分量確保しなければならないのです。正確な成分、正確な比率、正確なタイミング、濃度や温度といった細部に至るまで、すべてを精密に把握し管理する必要があります。

果たして、自然界の池が自分で何をすべきか理解し、このような精密な条件を自動的に整えることがあり得るでしょうか。

ダーウィンの「温かい小さな池」に現代版があるとすれば、それは「自然発生」です。以下は、『ブリタニカ百科事典』における自然発生の定義です。

「自然発生とは、約35億年以上前に地球上で生命が無生物から発生したという考えです。自然発生説は、最初に生まれた生命体は非常に単純なもので、徐々に複雑さを増していったのだと提唱しています。」

同じブリタニカの記事では、「自然発生は地球の大気が現在の成分を持つようになってからは不可能になった」と述べられています。また「……自然発生は証明も反証もされていない」とも述べられています。

「自然発生に関しては多くの未解決の疑問が残されています。無機物から原始生物や原始細胞のような構造へ完全な移行を示した実験はまだ行われていません。また、提唱されているRNAワールド仮説においても、RNAヌクレオチドを完全に形成するために必要な、プリン塩基とピリミジン塩基の合成におけるメカニズムの重要な違いを解決することができていません。」

この自然発生についての説明は、生化学の専門家クラウス・ドーゼの評価と一致しています。彼は次のように書きました。

「化学および分子進化の分野では生命の起源に関する三十年以上も研究の結果、生命の起源の問題の巨大さがより明確になったものの、その解決には至っていません。現在、この分野の基本的な理論や実験に関するすべての議論は、行き詰まるか、わからないと告白して終わっています。」

ダーウィンの支持者の一人であるヨーロッパ大陸のエルンスト・ヘッケルも、科学的方法で生命の起源を解明するのは非常に難しいと述べていました。彼は憤慨してこう書きました。

「もし我々が自然発生の仮説を受け入れないのであれば、発展の歴史の中でただ一度、超自然的な創造の奇跡に頼らざるを得ない。」

自然発生──つまり、地球上の無生物から生命が突然誕生するプロセス、そしてその未知のメカニズムや条件──は、いわゆる「ダーウィンの温かい小さな池」と同様に、現在の科学では直接的に検証することができません。

仮説として提唱されているさまざまな「前生命的条件」が、本当に遠い過去の地球に存在していたのかを、実際に観察して確かめることは不可能です。また、無生物の有機物から最初の単細胞生命が誕生するまでには、おそらく数十億年という途方もない時間がかかると考えられているため、誰かがその瞬間を直接目撃・記録することもできません。

このため、自然発生はあくまで理論的な枠組みの中で議論されるものであり、実験室で再現したり、歴史的事実として確実に証明したりすることは、現時点では極めて困難であると言えます。

細胞は、アミノ酸やリボ核酸がただ集まっただけの塊と比べると、はるかに高度で複雑な存在です。試験管の中に入った有機化合物と、実際に生きている細胞とを同列に比較することには、ほとんど意味がありません。それはまるで、羊とアインシュタインを同じ土俵で比べるようなものです。

細胞が持つ驚異的な構造と機能の複雑さを、しっかりと理解し、深く見つめれば見つめるほど、私たちは試験管の中の生化学物質と本物の細胞との間に、途方もなく深い隔たりがあることに気づかされます。その隔たりは、どれほど想像力を働かせても、到底埋められないほど大きなものなのです。

タンパク質が無生物の環境の中で自然に合成されるまでにどれだけの時間がかかるのかを計算する、信頼できる理論モデルは現時点ではありません。また、科学者たちが実際に「前生命的化学プロセス」を自然界で、あるいは実験室で観察し、再現できた事例もありません。

結局のところ、自然発生(アビオジェネシス)は、私たちが「科学的に観察・検証・再現できた現象」と呼べるものではなく、あくまで仮説の域を出ない領域に留まっていると言わざるを得ません。

DNAの二重らせん構造を共同で発見したフランシス・クリック博士は、生涯を通じて熱心な無神論者として知られていました。それでも彼は、生命の起源(自然発生)について、次のような率直な言葉を残しています。

「正直な人間であれば、現在の知識のすべてを総動員しても、生命の起源はある意味でほとんど奇跡に近いものだと認めざるを得ない……」

クリック博士は、生命が無生物から誕生したプロセスが「ほとんど奇跡的」であることを、はっきりと認めたのです。それでも彼は、おそらく心のどこかで、偉大な進化論者たちがいつかこの「奇跡」を、歴史科学の言葉で完全に説明してくれる日が来ると信じていたのでしょう。

それでもなお、無生物の有機物から筋肉を構成するような複雑なタンパク質──たとえばミオシン重鎖の一種である片頭型ヘビーメロミオシンを──実験室で合成できたという報告は、今日まで一人もありません。もし自然がゼロからそのようなタンパク質を偶然に組み上げるとしたら、40億年という時間でさえ十分だと言えるでしょうか。筋繊維が正しく機能するためには、複数の特殊なタンパク質が同時に、しかも正確に揃わなければならないという事実を、進化論の大家の方々に改めて指摘する必要があるでしょうか。

さらに言えば、細胞が生き延びるためには、すべてのタンパク質の設計図となるDNAが必要不可欠です。一方で、DNAが複製され、機能するためには、すでにタンパク質がなければならない。つまり、両者が「同時に」存在し、協調して働ける状態でなければなりません。そして、たとえその両方が奇跡的にできあがったとしても、周囲を保護する細胞膜がなければ、タンパク質もDNAもたちまち分解してしまうでしょう。生命の最低限の構成要素ですら、一つひとつが互いに依存し合い、同時に成立していなければ機能しないのです。

生き物は、信じられないほど高度に複雑なものです。量子力学が素粒子の振る舞いを、ディラック方程式のように驚くほど優美で簡潔な数式で表せる一方で、生物全体を同じ水準の美しさと単純さで記述できるモデルを築くことは、残念ながらほとんど不可能だと言わざるを得ません。

だからこそ、私たちには慎重な洞察力が求められます。特にダーウィンの「温かい小さな池」や、いわゆる「原始スープ」といった自然発生のシナリオは、しばしばあたかも確立された科学であるかのように語られています。しかし、そこには直接観察された証拠が示されているわけではなく、過去に遡ってその瞬間を確かめることもできません。

仮に将来、どこかの惑星や深海で「原始スープらしきもの」が発見されたとしても、それが本当に地球の生命誕生時の状態と同一であったと、どうやって証明できるでしょうか。歴史的事実は一度きりの出来事であり、再現実験の対象にはなり得ないのです。自然発生は「観察可能な科学」ではなく、「推測の域を出ない歴史的仮説」に留まっていると言わざるを得ません。

少なくとも二人の著名な進化論者は、この問題の本質を鋭く見抜いています。彼らは、自然発生には「歴史的側面」と「非歴史的側面」の二つがあって区別すべきだと指摘しています。そして、地球上で生命が実際にどのような経緯で誕生したのか、その正確な歴史的過程は、おそらく永遠に知り得ないだろうと率直に認めているのです。

端的に言えば、一度だけ起きた過去の出来事としての「自然発生が本当に起こったかどうか」は、科学の力で確かめることはできない、ということです。

それでも彼らは、非歴史的な視点──つまり「原理的に、無生物から単純な生命が生まれ、さらに複雑な生命へと発展していく可能性はあるのか」という問いに対しては、可能性を否定しない立場を取っています。

もし科学者が、単なる原材料から本物の生きた細胞を化学的に作り上げることができれば、それは最も頑固な懐疑論者でさえも納得させる、決定的な証拠となるでしょう。しかし、現時点では、生命が自然に発生したとする説はどれも、検証のしようがない推測の域を出ません。その起源は、やはり「ほとんど奇跡」と呼ぶしかないのです。

結局のところ、ダーウィン以降に登場したどんな新しい進化モデルであっても、決定的な「魔法の杖」として頼られているのは、いつも「果てしなく長い時間」だけです。

進化論の論者が「およそ何百万年前に……」と語るとき、その言葉は、昔話が始まるときの「むかしむかし」と、いったいどこが違うのでしょうか。

「暗黒の深い時間」というものを少しでも直感的に感じ取るために、人類の進化が描かれるタイムラインを思い浮かべてみましょう。そもそも「タイムライン」という言葉自体、「遠い過去」の婉曲表現にすぎません。

生命の起源は、およそ四十億年前に何らかの形で始まったとされています。進化論の論者たちは、その遥かな過去について語り継ぎますが、そこに展開されるのは厳密な意味での科学ではなく、あくまで「一つの歴史物語」なのです。

大規模な生物進化という考え方は、提供しようとする答えよりも、はるかに多くの疑問を生み出してしまいます。それにもかかわらず、「暗黒の深い時間」を前提としたあらゆる自然発生説が、科学の名の下に堂々と宣伝されているのが現状です。

たとえば、「1953年5月にミラーが行った有名な実験をご存じないのですか? その後も数多くの実験で有機化合物が合成されているではありませんか?」

ミラーの実験をはじめとする一連の実験は、確かに科学的で、再現性もあります。ところが、まさにそのことが、人々を混乱させ、「大進化は科学である」と信じ込ませてしまう大きな原因となっているのです。

大切なのは、実験科学と歴史的科学の間に横たわる、決定的な隔たりを見極める力です。これらの実験は、残念ながら何一つ決定的なことを証明してはいません。たとえば、肉を洗ったあとの台所の流しからも、有機化合物であるアミノ酸は簡単に見つけることができます。しかし、だからといって、その台所に新しい生命体が自然に発生することを、私たちは期待するでしょうか? もちろん、そんなことはありませんよね。

同じように、試験装置の中でアミノ酸や単純な有機物ができたからといって、それが「生命が自然に生まれた証拠」になるわけではないのです。材料ができただけ。設計図も、組み立てる手も、目的も、そこにはまだ何も存在していないからです。

自然発生説には、実は決定的な弱点があります。

それは、原始地球の大気には「酸素があってはならない」という前提です。酸素が存在すると、有機物はたちまち酸化されて壊れてしまうからです。

ところが、2007年、ミラー自身の研究グループが興味深い報告をしています。原始大気の条件を再現した実験で、わずかなアミノ酸を得るためには、酸化を防ぐための抑制剤(たとえば鉄イオンなど)を意図的に加えなければならなかった、というのです。

しかし、ここで大きな疑問が生じます。仮定された「原始スープ」の中に、本当にそのような酸化抑制剤が自然に存在していたのでしょうか?しかも、ちょうどいい量で、ちょうどいいタイミングで。

これを今、実験で確かめることはできるでしょうか? 残念ながら、できません。私たちは過去に戻って原始地球の海をすくってみることはできないからです。

つまり、自然発生説が依拠する「酸素のない世界で有機物が自然に蓄積した」というシナリオは、現代の実験ですら再現できない条件を前提としているのです。これは、科学というより、むしろ信仰に近いものだと言わざるを得ません。

さらに、もう一つ、どうしても避けて通れない謎があります。

それは、生命を構成するタンパク質に使われるアミノ酸が、ほぼ完全に「左手型(L型)」であるという事実です。ご存じの通り、化学的に合成されるアミノ酸は、左手型と右手型(D型)が必ず1:1でできてしまいます。ミラーの実験でも、あるいはどんな最新の実験でも、左手型だけを優先的に作ることはできません。確率はいつも50%です。

では、自然界で何らかの仕組みが働いて、左手型だけを選りすぐり、右手型をきれいに排除したのでしょうか?

たとえば、特別な鉱物が片方だけを吸着したとか、円偏光が選択的に片方を壊したとか、さまざまな仮説は立てられています。しかし、どれ一つとして、実際に原始スープ全体を「ほぼ100%左手型」にするほど強力な効果を、実験で再現できた例はありません。

しかも、右手型がわずかでも混じってしまうと、タンパク質は正しく折りたたまれず、機能しなくなります。生命にとって、これは致命的です。

つまり、自然発生説はここでも立ち往生しているのです。

「偶然に左手型だけが選ばれた」と言うのは簡単ですが、その「偶然」を起こす現実的なメカニズムを、誰も示せていないのが現状です。

これもまた、私たちが「ただの偶然だった」と軽く片づけられる領域を、はるかに超えていることを教えてくれます。

要するに、「暗黒の深い時間」とは、大進化論が頼らざるを得ない「ギャップの神」にほかなりません。

実験室で観察できる範囲では決して起こらないこと、実験で再現できないこと、そして何より、誰もその時間を実際に経験したことがない。それでも「十分に長い時間があれば何とかなったはずだ」と繰り返すしかありません。

歴史的科学がいくら「昔はこうだった」と主張しても、それを直接確かめた人は一人もいないのです。レオナルド・ダ・ヴィンチが残した言葉は、今も色褪せません。

「経験から生まれない科学は、すべて虚しく、誤りに満ちている」私たちは、本当にこの言葉を軽んじてよいのでしょうか?

幾重にも重なる困難を、「とてつもなく長い時間」という魔法の言葉で片づけ、それを疑いなく信じてしまってよいのでしょうか?一度立ち止まって、冷静に考えてみていただきたいのです。私たちが当たり前のように受け入れている「大規模な生物進化」という物語は、本当に「科学」と呼ぶに値するものなのかどうかを。

物理学と化学の基本法則は、すでに二十世紀までにほぼ確立されています。

ところが、一部の科学者たちは、自分たちの「領土」である実験科学の細かな検証や整理に力を注ぐよりも、まるで帝国主義のように、聖書の「創世記」が語る時間・空間・物質・生命・意識・心・人格といった領域を、次々と「植民地化」しようとしているように見えます。

多くのクリスチャンは、「科学は科学、信仰は信仰」ときれいに分けています。両者が重なる部分はないと考え、教会内の対立を避けるために、進化論の話題には一切触れないようにしている方も少なくありません。その結果、大進化論の主張にそのまま屈し、創世記の記述を比喩的に読み替えてしまう人も出てきます。

しかし、これは歴史科学をあたかも実験科学であるかのように誤解した結果にほかなりません。

実験室で繰り返し確かめられることと、遠い過去に「こうだったはずだ」と推測することの間には、決定的な違いがあるのです。その違いを見失うとき、私たちは知らず知らずのうちに、聖書の権威を自分で手放してしまうことになるのではないでしょうか。

歴史科学を実験科学と区別する方法を見てみましょう。例として、理論物理学者のローレンス・クラウスの事例を取り上げます。2009年の講演で彼は次のように述べました。

「……私がこの本を書いたのは、それが宇宙について知ることの中で最も詩的なことだからであり、そして、別の祖先についての本も書きました。その祖先はまだアダムと呼ばれていますが、驚くべきことに、あなたの体のすべての原子は、かつて爆発した星から来ていて、左手の原子は右手の原子とは異なる星から来ている可能性が高いのです。それが物理学で私が知る最も詩的なことなのです。皆さんは星の塵からできています。星が爆発しなければ、皆さんはここに存在していないはずです。なぜなら、進化に必要な炭素、窒素、酸素、鉄などの元素は、始めから存在していたわけではないからです。それらは星の核融合炉で作られ、星が爆発してくれなければ、皆さんの体となる元素が届くことはなかったのです。」

無神論者たちの熱烈な拍手を浴びながら、クラウスは愉快そうにこう結論づけました。

「だからイエスは忘れなさい! 星が死んでくれたお陰で、今日あなたはここにいるのだから。」

クラウスは、イエス、つまり創造主である神の子羊ではなく、星の死が生命をもたらしたと言っているのです。「皆さんは星の塵からできています」と。あなたは死んだ物質からできているのです。大進化は星の死により頼んで進行します。

なぜ宇宙学者たちは「私たちは星の塵からできている」と言いたがるのでしょうか?まず、彼らはビッグバンによって主に水素とヘリウムが生成されたと主張します。この部分は歴史科学に属し、観察することはできません。周期表を見ると、これらの二つの元素が最も軽いものであることがわかります。また、星が水素で構成されていることも私たちは知っています。この部分は実験科学に属します。これらを区別するのは難しくありません。

問題は、地球上に存在する重い元素をどう説明するかです。宇宙学者たちは、これらの元素がすべて星の内部で核融合によって生成されると説明します。巨大な星は、燃え尽きると爆発し、生成された重い元素を星の塵として宇宙空間に放出します。星の爆発は実証科学に属し、これらの事実を否定することはできません。

しかし、私たちは本当に死んだ星の「星の塵」からできているのでしょうか?地球にあるウランや他の重い元素が死んだ星から来たという証拠はあるのでしょうか?

現代の文化では、目の前に生きているユダヤ人がいるにもかかわらず、アダムとイブの歴史性を疑問視することは「合理的な見方」とされています。

ところが、地球にウランが確かに存在しているという同じ理由で、長い地質時代や大進化の歴史性を疑うと、たちまち「非合理的」と笑われてしまいます。

では、クリスチャンたちは恥をかかないために、大進化の枠組みを前提にして創世記を読むべきなのでしょうか?

そもそも、進化論を受け入れている兄弟姉妹を批判している私は、いったい何さまでしょう。

実は私自身も、ごく最近まで大宇宙進化論の熱心な信奉者でした。主流の物理学者や生物学者が言うことを、詳しく調べることもなく、そのまま信じ込んでいたのです。

ところが、慎重に考え始めたとき、私はこの大規模な宇宙進化論の科学的土台がきわめて疑わしいことに気づきました。そのことを少しでも明らかにするために、ここでは「私たちは星の塵からできている」というよく聞く主張に対して、科学と常識に基づいて答えてみます。

まず、1987A超新星を例に挙げます。この輝く星の爆発は1987年に地球から約16.8万光年離れた場所で発生しました。近世で最も近い超新星です。天文学者は、私たちの銀河系で平均すると約五十年に一つの超新星が生まれると推定しています。

超新星の輝きは確かに見えます。しかし、どんな原子も光よりはるかに遅い速度でしか移動できません。あれほどの距離を越えて、超新星から飛び出した重い原子が無事に地球まで届いたでしょうか。

もし本当に私たちが星の塵でできているのなら、ヘリウムより重い元素が地球に豊富にあるためには、近くで起きた星の爆発ごとに大量の破片が降り注がなければなりません。

ところがそれは、現代宇宙論が前提としている「コペルニクス原理」――地球は宇宙のどこでもない特別な場所ではない――に真っ向から反します。地球が特別でないなら、近くの超新星から届く破片などごくわずかのはずです。そうなると、この説明は、どうしてもつじつまが合わなくなります。

次に、実際に観測される超新星はどれも数か月しか輝きません。もし地球上の重い元素が超新星から届いたものだとすれば、例えば金は地球全体で均一に分布していなければならないはずです。

このことを確かめるために、少し想像してみてください。回転しているボールに粘着性の粉をスプレーで吹きかけると、粒子は一か所に偏らず、ボール全体にほぼ均等に付着していくのがすぐに分かります。

ところが現実の金は、どこにでもあるわけではありません。南アフリカには世界最大級の金鉱が集中していますが、西ヨーロッパにはほとんど見られません。貴金属がこのように偏って鉱床を作る事実は、「星の塵」仮説とどうしても両立しません。

結局のところ、「私たちは星の塵でできている」という言葉は、証拠を丁寧に追うよりも先に結論を決めてしまった、一種の神話にすぎないのではないでしょうか。

さらに、超新星から放出される高エネルギー放射は命を生むどころか、むしろ致命的です。太陽の紫外線が皮膚に害を及ぼすことは、誰でも知っています。ビーチで日焼け止めも塗らずに数時間過ごせば、すぐに実感できるでしょう。

ところが超新星爆発は、桁違いに強力なガンマ線を放ちます。そのエネルギーは紫外線の約一万三千倍にも及びます。紫外線でさえ数時間で皮膚を傷つけるのですから、ガンマ線が細胞に与えるダメージは想像するまでもありません。たとえば紫外線で日焼けするのに四時間かかるとすれば、ガンマ線ならわずか1秒で細胞は死滅してしまうほどです。

最後にひとつだけお尋ねします。「私たちの体にあるすべての原子が、かつて爆発した星から来た」という主張を、実際に確かめた証拠はどこにあるのでしょうか。たとえば、私の右手にある特定の原子が、どの星から飛んできたのか、左手の別の原子がまた別の星から来たのか、それをどうやって証明できるでしょうか。

その星たちは遠い昔に消えてしまったとされているのに、今もそのことを裏付ける決定的な証拠を提示できる科学者がいるのでしょうか。

「私たちは星の物質でできている」という流行のスローガンは、検証のしようがありません。天文学の観測事実を取り違えて地球や星の過去を語り始めれば、科学者はもう科学者ではなく、ただ話好きなお隣の伯父さんに成り下がってしまうだけです。

なぜクリスチャンが、この「詩的」とも言える星の塵の話に問題を感じるべきなのでしょうか。地球の元素が遠くの死んだ星から来たとしても、それほど悪いことには思えないのではないでしょうか。

いいえ、実はそうではありません。この星の塵の主張は、聖書の教えと根本的に矛盾しているからです。

第一に、この説では地球は最初に造られたのではなく、ビッグバンと呼ばれる出来事の何十億年も後にようやく形作られたことになります。つまり、星たちが地球よりも先にできたという順番になります。ところが創世記一章ははっきりと、まず地球が造られ、その後に神が「星もまた」造られたと、さらりと記しています。

第二に、重金属は巨大な星で作られ、やがて超新星爆発で地球に届いたという説明は、創世記2章の記述と食い違います。そこには「ハビラの地には金があり、その地の金は良い」とはっきり書かれています。つまり、神が地球を創造されたそのときに、すでに金を備えておられたのです。それ故、炭素も窒素も酸素も鉄も、そして私たちの体を形作るすべての元素も、遠い宇宙からやってきたものではなく、初めから神がこの地球に据えてくださったものだと考えるのが自然です。

第三に、無神論者が好んで使う「私たちは星の塵でできている」という言葉は、聖書が語る人間の創造と正面からぶつかります。創世記には、六日目に神が「地の塵で人を形作り」と記されています。またアダムが罪を犯した後、神はこう告げられました。「あなたは顔に汗を流して糧を得、ついには地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは塵だから、塵に帰る。」

聖書は、私たちが地の塵でできていると教えており、星の塵だとは一言も言っていないのです。

結論として、「私たちは星の塵でできている」という言葉は科学とは呼べません。なぜなら、それを実際に確かめる術がないからです。

もちろん、ヘリウムより重い元素が今も星の中で作られていることは否定しません。それは分光観測で確かに分かりますし、立派な実証科学です。

しかし、それらの元素が遠い昔に地球まで届いたという話は、まったく別の領域に入ってしまうのです。

また、重い元素が星の中で作られるとしても、それが遠い過去に地球まで届いたという証拠にはなりません。どの宇宙論者も、ウラン原子が何光年もの距離を旅して地球に着くところを、実際に観測したわけではないのです。

あなたが身につけている金のチェーンが、すでに消えてしまった星から来た、と証明できる宇宙論者がいるでしょうか。

もしクリスチャンが、科学的根拠のない「星の塵」説を受け入れてしまうなら、創世記二章を文字通りの意味から大きく逸脱して読み替えることになります。最終的に、神がまず地球を創造されたという聖書の順序を捨てるか、あるいは非常に複雑で無理のある解釈をこしらえるかのどちらかになってしまうでしょう。

いずれにせよ、無神論者は「聖書は金の起源を間違っている」と指摘します。ところが、「ハビラの地には金があり、その地の金は良い」という記述は、金が地球全体に均一に散らばっているのではなく特定の場所に偏っているという現実の観測と、むしろぴったり一致しています。

結局、星の塵の話は、科学的でもなければ聖書的でもないのではありますか?

大規模な生物進化とは、確かに観察される適応や突然変異という事実から、決して観察されたことのない「種の変化」へと大きく跳ぶ論理の飛躍です。進化論者は、単純な生物が次第に複雑な生命体へと進み、最後には人間に至ったはずだと主張します。彼らは、自然が新しい有益な形質を次々と生み出していく力を持っていると信じています。

ところが、彼ら自身がよく言うように、そうした種の変化が起きるには、何百万年、何千万年という途方もない時間が必要なのだそうです。

今日、ショウジョウバエの集団で突然変異が起きることは、誰もが認める科学的事実です。けれど、そのショウジョウバエが観察できない共通祖先から進化したと信じるには、やはり信念が必要になります。

ショウジョウバエは寿命が短く繁殖が早いため、研究室では何万世代にもわたって観察されてきました。ところが、その結果ショウジョウバエがトンボや他の複雑な昆虫へと変わったというニュースは、一度も聞いたことがありません

科学者が「望ましい」形質を持つ株を選び抜き、厳重に管理された環境で意図的に進化を誘導しようとしても、ショウジョウバエからトンボを生み出すことはできません。それなのに、自然界の無作為な自然選択なら、それ以上の結果が得られると期待できるでしょうか。

同様に、大腸菌などの細菌も突然変異によって少しずつ変わっていきますが、世界中の研究室で何十万世代も観察された後でも、依然として細菌のままです。それがコケのような高等生物に変わった例はどこにもありません。

ちなみに遺伝学者は、コケ類のある種が人間よりも一万個以上も多くの遺伝子を持っていることを見つけました。単純そうなコケが遺伝子数で私たちを大きく上回っているのです。では、遺伝子の数が多いだけで、コケのほうが私たちより複雑な生き物だと言えるでしょうか。

情報科学の視点から見れば、新しい情報は誰かが意図的に既存の情報を書き換えたり追加したりしない限り、決して生まれてきません。文章を書いたことがある人なら誰でも分かる通り、何もしなければ情報量は増えないのです。

細胞の中のDNAは、遺伝情報をしっかりと記録する生体分子です。たとえば人間のゲノムには、大きな翼を伸ばして鳥のように空を飛ぶための設計図はどこにも書かれていません。飛ぶことは便利かもしれませんが、私たちはそのようには造られていないのです。そもそもその情報が、私たちのDNAには含まれていないからです。

このことを少し考えてみましょう。いま目の前のページに三百語の文章が書かれているとします。それをバイオテクノロジーでDNA配列に変換したとして、何十億年か経って突然変異が積み重なり、デコードしたら芥川龍之介の文学作品が現れると信じる人はいません。

理由はきわめて単純です。芥川龍之介の最も短い名作『蜜柑』でさえ約三千語もあるのに、このページはたった三百語しかないからです。残りの二千七百語近い情報は、どこからやってくるのでしょうか。

今度は逆を考えてみましょう。芥川龍之介の『蜜柑』をDNA配列に変換したとします。こちらは元のページよりはるかに多くの単語を含んでいます。すると、偶然の積み重ねで元の三百語の文章に「戻る」可能性はあり得るかもしれませんが、それは二千七百語もの情報を切り捨てることを意味します。つまり、情報が失われるのです。

もっと深刻なのは、停止のタイミングです。自然が偶然にこのページの内容を作り上げたとして、そのあとどうやって「ここで止める」と決めるのでしょうか。止めるためには、プロセスが始まる前から「この三百語が正解だ」と知っていなければなりません。この点に気づかれましたか。

同様に、自然が恐竜を鳥へと変えていくプロセスを進めるなら、最初に「鳥とはどんな姿か」を知っていなければなりません。でも、それってどこかズルくないでしょうか。

ミクロ進化が少しずつ積み重なって、やがて大進化に至る――本当にそうでしょうか。

実は一部の科学者たちは、この漸進的な進化の理論そのものが根本的に誤っていると結論づけています。観察されるデータがそれを裏付けていないからです。

たとえば、著名な進化論者だったスティーヴン・ジェイ・グールドは、化石記録についてこう述べています。「化石記録はこれを支持していない。全滅と突然の出現を繰り返している……」彼はさらに続けます。

「この不愉快な事実を回避するため、古生物学者たちは極端に不完全な化石記録に依存してきた。すべての中間段階が欠如しており、地質学の本に残されたのは、わずかなページのわずかな行のわずかな単語のみだ。」

もし中間段階の化石が一つも見つかっていないのなら、ダーウィン主義的な漸進進化を「科学的事実だ」と言い切る根拠は、ほぼ消えてしまうのではないでしょうか。

ダーウィン進化論が抱える「化石記録の極端な不完全さ」をなんとか回避しようと、グールドたちは「断続平衡」という新しい理論を打ち出しました。「平衡」とは、長く続く停滞――つまり大進化が起きていない状態――を指す、ちょっと遠回しな言い方です。そして「断続的」とは、不意に激しい変動が起きて多くの種が絶滅し、同時に新しい種が突然現れることを意味しています。

グールドの説は、化石記録がほとんど変化を示さない長大な停滞とぴったり合っています。別の言い方をすれば、断続平衡説とは、漸進的なダーウィン進化がうまくいかなかったときの「逃げ道」であり、大規模進化をなんとか残そうとする方便だと言っても差し支えないでしょう。

一方、聖書の視点から見れば、創造の六日間で唯一「断続的」だったのは三日目に植物が一気に現れたことだけで、すべての動物は最後の二日間にまとめて造られた、と記されています。

グールドのような新しい研究が次々と出て、大規模生物進化の姿が大きく変わっているにもかかわらず、多くの教科書はいまだにダーウィンの漸進的なマクロ進化を「科学的に証明された事実」として教えています。

なぜでしょうか。それは、ダーウィン主義がもはや単なる科学理論ではなく、一つの思想的な正統教義となっているからです。

たとえば、毎年「メンデルの日」や「ニュートンの日」を祝う人はいません。ところが「ダーウィンの日」は、人文主義者や無神論者によって毎年熱心に祝われています。この日はダーウィンの誕生日を記念し、学校での進化論教育を推し進め、一般の人々にダーウィン的な進化観を広めることを目的としているのです。

ダーウィンの進化論だけが、なぜこれほど大々的な宣伝を必要とするのでしょうか。少し不思議に思いませんか。

実験科学の世界では、ケプラーの法則もニュートンの力学も、マクスウェルの電磁気学も、湯川理論も、ディラックの反粒子も、ハイゼンベルクの不確定性原理も、アインシュタインの相対論も、誰かが「これを信じなさい」と宣伝しなくても、自然と受け入れられてきました。それらは証拠がしっかりと自ら語ってくれるからです。宣伝など必要ないのです。

なぜでしょうか。それは、これらの理論がいつでもどこでも繰り返し確かめられる、確かな科学だからです。たとえばGPSをはじめとする多くの技術は、まさにその基礎科学が正しいことを日々証明しています。

進化論だけが熱心に宣伝されているという事実は、そこに一部の人々が準宗教的な目的を抱いていることを、むしろはっきり示しているのではないでしょうか。

科学哲学者で無神論者のマイケル・ルースも、同じことに気づいています。彼はマクロ進化の歴史を振り返りながら、「進化論は宗教らしくない宗教なのか?」という問いと真剣に向き合おうとしています。ルースは、ダーウィンの時代からすでに進化論に準宗教的な側面があったことを認めています。そして今日でも、こう記しています。

「進化生物学には、数学的・実験的で価値判断を含まない専門的な進化生物学がある。そして、時には同じ人が、明確に唯物論的な背景から進化を世俗的な宗教として提示することもある……」

ルースは、大規模進化論が実質的に「世俗的な宗教」になっていると示唆しているようです。

ダーウィン主義やその派生理論を批判すると、熱心な信奉者たちから激しい反発を受けるのが常です。

たとえば、ベテラン作家のA.N.ウィルソンが書いた『チャールズ・ダーウィン:ビクトリア時代の神話制作者』という本があります。彼はもともとダーウィン主義の信奉者として執筆を始め、序文でこう告白しています。「ダーウィンの理論を信じなくなる日が来るとは、夢にも思わなかった」と。ところが、ダーウィンの生涯を深く調べていくうちに、彼の見方ははっきりと変わっていきました。

予想通り、ウィルソンの本は激しい批判を浴びました。

たとえば、シカゴ大学生態学・進化学部の名誉教授ジェリー・コインは、ワシントン・ポストに寄せた書評でこう述べています。

「創造論者が書いた本を除けば―A.N.ウィルソンはそのグループには属していないが―『チャールズ・ダーウィン: ビクトリア時代の神話制作者』は間違いなく最悪だ……ウィルソンの主張は極めて誤解を招くものであり、率直に言って馬鹿げている。」

注意すべき点は、コイン教授が「創造論者が書いた本は最初から価値がない」と決めつけていることです。

私は、これほどまでに熱心に守られなければならない科学者を他に知りません。実験で何度も確かめられた自然法則を次々と見出したアインシュタインでさえ、ここまでの扱いは受けていません。彼の理論は確かに革命的でしたが、ダーウィンの理論はあくまで過去の歴史をめぐる一つの哲学的世界観にすぎないのです。

もう一つの例として、著名な哲学者で無神論者のトマス・ネーゲルがいます。彼は『心と宇宙』という本を書き、副題にこう記しました。「唯物論的なネオダーウィン主義の自然観は、ほぼ確実に間違っている」と。

ネーゲルは、ダーウィン主義が生命や意識、認知の出現を十分に説明できないと指摘します。もしそのモデルが生命の起源すら説明しきれないなら、彼の本はダーウィン主義の限界をはっきりと示すことになるでしょう。

彼は哲学的な分析を、次のように結んでいます。

「宗教からの攻撃に対して徹底的に武装し、憶測だけで何でも説明できると信じるダーウィン主義に大きく頼ってきた、今日の科学的自然主義の風潮の中で、別の可能性を少しでも想像してみることは有益であると私は考えました。 何よりも、私たちが世界についてまだどれほど知らないかを思い起こし、『考えられないことはない』という領域を広げたいと思います。 もし世俗的な理論の枠組みと、それに支配された現代の啓蒙文化が、物質主義とダーウィン主義で『隙間を埋める』やり方(彼ら自身が軽蔑的に言う表現ですが)から抜け出せるとしたら、それは大きな進歩になるでしょう。 私は、このやり方が宇宙について、構成的にも歴史的にも適切な説明を与えられないことを示そうとしたのです。」

予想通り、ネーゲルの本はまるで蜂の巣を突いたような大騒ぎになりました。著名な進化論者たちは、唯物論を裏切った彼の「背信」をこぞって非難しました。ナショナル・ポスト紙は『心と宇宙』への反応を「悪質」とまで表現しています。

たとえば著名な無神論者ダニエル・デネットは、「時代に逆らって古臭い哲学を持ち出す輩に憤り、悲しんでいる」と述べました。そしてこう吐き捨てたのです。「これは吐き気がする。ほかの人を惑わすだけで、何の価値もない。かわいくて賢いだけだ」と吐き捨てたのです。

『無神論者のためのガイド』を著したアレックス・ローゼンバーグも、すぐさま「かわいくもなく、賢くもないもgの、それがトム・ネーゲルの著書だ」と付け加えました。

もしネーゲルが言うように、ネオダーウィン主義がほぼ確実に間違っているとしたら、唯物論を信じる人たちは、これからの知的土台をどこに置けばよいのでしょうか。

彼らの反応には明らかな利益相反が透けて見えますが、ネーゲルの議論そのものに論理的な穴があるという指摘は、結局どこからも出されませんでした。ここで見えてくるのは、理性を何より重んじるはずのダーウィン主義の熱烈な信奉者たちが、知的に誠実な疑問を投げかけられた途端に感情的になってしまう姿です。

彼らは普段、創造主を信じるクリスチャンを「非合理的」「感情的」「独断的」と決めつけます。ところが、ちょっと待ってください。さきほど、無神論者であるはずの著名な哲学者がダーウィン主義に疑問を呈しただけで、感情的になり、独断的になり、不寛容な態度を取ったのは、ほかならぬ彼ら自身ではありませんでしたか。

もちろん、クリスチャンの信仰も、ダーウィン主義も、ネーゲルが示唆する代替案も、実験室で繰り返し確かめることはできません。科学的手法にも、ほかの人間の営みと同じように限界があるからです。

科学は、今ここにある仮説を何度も実験で試すための道具であって、生命や生物多様性がどこから来たのかという歴史的な起源を、決定的に証明したり否定したりするものではないのです。

ですから、自然の起源について語るとき、最終的にそれは信念の問題になります。クリスチャンは、すべてを創造された全能の神を信じる信仰を働かせます。一方、無神論者は、純粋な自然主義と途方もない時間に信仰を置くでしょう。

したがって、ダーウィン主義を一つの哲学的信念と見なすのは、きわめて自然なことです。マイケル・ルースはそれを「世俗的宗教」と呼んだほどです。

1988年3月、私は理学の修士号を取得して卒業しました。シンガポール政府の公共サービス委員会(PSC)に博士課程へ進学できるように申請していたため、片道切符でシンガポールに帰国する予定を延期していました。返答を待っていたのです。

妻と代々木公園を歩いていたとき、桜の花びらがひらひらと舞い散る中で、胸に冷たい予感が走りました。いくら嘆願書を出しても、PSCは博士課程に進むための許可は下りないだろうと感じていました。

ついに届いた「不可」の一枚の手紙を見たときも、私はすでに心の準備ができていました。これまでの科学の冒険が終わるかもしれないという「青年の危機」を受け入れる覚悟ができていたのです。

やむを得ずシンガポールに戻り、残り1年数か月の国民服務義務を果たすため軍に勤務しました。軍での「ランアウト・デート」(ROD、退役日)を迎えると、PSCの指示通り国防省へ配属され、続いて1989年にはDSO国立研究所のソフトウェアラボで、防衛科学技術者として働くことになりました。

私は、回転不変性を備えた手書き数字認識と並列処理に関するプロジェクトを提案しました。それが認められ、ホック・リム教授が設立した画像処理ラボに配置されることになりました。このラボは物理学科の中にありました。

このプロジェクトを提案した理由の一つは、チョイ・ヘン・ライ教授の了解を得て、彼の指導のもとで理論物理学の博士課程をパートタイムで進める道を開くためでした。

1980年代後半、人工知能の世界でニューラル・ネットワーク手法が再び脚光を浴びました。それまでは、プログラマーが一つひとつ規則を手作業で書き込む必要がありました。

ところがニューラル・ネットワークは全く違います。互いに結びついたノードのネットワークを訓練し、データから自分で学ばせ、決められたタスクをこなせるようにするのです。

たとえば機械翻訳がそうです。かつてAI研究者たちはLISPなどの言語を使い、複雑なif-elseルールを一つひとつ手作業で書いていました。それに対してニューラルネットワークは、ノード間のつながりの重みを少しずつ調整しながら翻訳を学んでいきます。そのときによく使われるのが「バックプロパゲーション(逆伝播法)」という学習アルゴリズムで、大量のデータを機械に覚え込ませるための代表的な手法です。

当時、私が所属していたソフトウェア・ラボにとって、ニューラル・ネットワークはまだ新しい挑戦でした。私は一刻も早くその仕組みを学び、概念実証用のプロトタイプを予定より早く仕上げようと決めていました。そうすれば、その後に理論物理学の研究にしっかり集中できると思ったからです。

偶然にも、私は福島邦彦氏が1980年代後半に開発した「ネオコグニトロン」に目が留まりました。元のモデルは二値の手書き文字を認識するものでしたが、私はグレースケール画像にも対応できる適応型アルゴリズムを独自に作り上げました。

防衛科学技術者として論文発表は義務ではありませんでしたが、私はどうしても自分の成果を世に出したかったのです。そして1993年、「クリストファー・ティン」の筆名で最初の論文を発表することができました。さらに「回転不変ネオコグニトロンのための大細胞経路」に関する論文も、別の学術誌に掲載されました。

視覚の生理学的な仕組みを詳しく調べていくうちに、ふと気づきました。コンピューターがいかに「愚か」な存在か、ということです。根っこのところでは、ただ無数のオン・オフスイッチが並んでいるだけで、そのスイッチは半導体の物理や化学に従って動いているにすぎません。パターン認識のために作ったネオコグニトロンに意識があるなどと考えるのは、どう考えても現実的ではありません。

私は並列C言語でネオコグニトロンを必死に組んでいたため、AIの巨匠マービン・ミンスキーの見解を知りませんでした。

著名な科学ライターであるジョン・ホーガンは、ミンスキーとのインタビューを記事にしています。ホーガンは次のように書いています。

「彼(ミンスキー)は、コンピューターが意識を持つ可能性を疑う者たちを馬鹿にしていました。『意識は取るに足らない問題だ』と彼は言いました。『私はそれを解決したのに、人々がなぜ耳を傾けようとしないのか理解できない』。意識とは単なる短期記憶の一種であり『記録を保持する低次のシステム』に過ぎないのです。LISPのようなコンピュータープログラムには、処理過程の追跡を可能にする機能があり、『極めて意識的』で人間の浅はかな記憶容量よりもはるかに優れています。」

きっと私はミンスキーに軽蔑される立場でしょう。けれど、彼が意識を「短期記憶のひとつ」と定義してしまうのは、あまりにも単純すぎませんか。その定義なら、あなたの携帯電話にも意識があることになってしまいます。

でも、魂を持たないコンピューターがデジタル記号を並べ替えるだけで、どうして意識が生まれるというのでしょうか。非生物である機械に、本当に「心」があると言えるのでしょうか。

ミンスキーは、コンピューターが自己を認識する瞬間を、いったいどんな科学的手順で確かめるつもりなのでしょう。そもそも、心が物質として存在するという決定的な証拠は、どこにあるのでしょうか。

フランシス・クリックは、二重らせん構造のDNA発見のあと、まったく違う道を選びました。彼は「驚くべき仮説」と呼ばれる考えを打ち出し、こう述べています。

「人間の精神活動はすべて、神経細胞とグリア細胞、そしてそれらを形作り影響を与える原子、イオン、分子の動きによって生まれる。」この仮説の根底にあるのは、徹底した還元主義と唯物論です。

ところが今では、クリックの主張とは逆の研究が次々と発表されています。意識は脳の神経回路だけで説明できるものではないのです。それどころか、多くの研究が「心が脳を変える」という事実を示しています。まさに「心は物質に勝る」状況です。

たとえば2014年のMillerらの研究では、こう報告されています。

「宗教やスピリチュアリティを強く重視する人ほど皮質が厚い傾向があり、これは特に、家族歴から重度のうつ病リスクが高い人において、うつ病の発症に対する回復力を与えている可能性があります。これは、皮質の厚さが予備容量を増やすことで、皮質の菲薄化がもたらす遺伝的な脆弱性をある程度打ち消していると考えられるからです。」

簡単に言えば、うつ病にかかりやすい体質の人が宗教的・霊的な生活を送ると、脳の皮質が厚くなり、うつ病になりにくくなるということです。「宗教や霊性を大切にすることは、うつ病の素因を持つ人に、神経解剖学的な回復力を与えることであろう」とMillerらは結論しました。

この「心が物質に勝る」という科学的な発見は、クリックの唯物論に立った「驚くべき仮説」を、はっきりと反証してしまったのです。

クリックは、まず哲学をこう切り捨てました。

「過去二千年に渡る哲学の実績はあまりにも乏しい。だから哲学者は高慢な優越感を捨て、もっと謙虚になるべきだ」

そして、同じ勢いクリスチャンの信仰にも矛先を向けました。

「主要な宗教の教えは互いに矛盾しているだけでなく、科学的基準から見れば、その根拠はあまりにも薄弱で、盲目的な信仰によってしか受け入れられない。もし教会の人々が本当に死後の世界を信じているなら、なぜそれを確かめる確かな実験をしないのか。成功するかどうかは別として、少なくとも試してみることはできるはずだ。」このノーベル賞受賞者は、どれほど科学至上主義を信奉していたことがよく分かります。

『注:科学至上主義とは、自然科学が、人間が知り得る唯一の信頼できる知識の源であり、それ以外の知識のあり方(哲学、宗教、芸術、倫理学、人文科学など)は基本的に価値が低いか、無意味であるとする考え方・態度。自然科学の方法を哲学や社会科学、人文科学にまで当てはめれば、どの分野でもきわめて有効に働くと信じ込む考え方のことである。』

クリックが「異なる宗教の信念は互いに矛盾している」と述べた点は、その通りです。むしろ当たり前のことです。もしすべてが一致していたら、世界に一つの宗教しか残っていないはずだからです。

しかし、イエスへの信仰を「盲目的な信仰」と決めつけた点については、クリックは誤っています。

クリックは、クリスチャンに向けて死後の世界を示す証拠を求めました。これに対し、聖書はイエスの身体の復活について複数の目撃証言を伝えています。パウロはダマスコスへ向かう途上で復活のイエスと出会い、福音書の記者たちは変容の場面で、輝くイエスがモーセとエリヤと語り合う様子を書き留めています。モーセはペテロ、ヤコブ、ヨハネが生まれる約十四世紀前に、エリヤは八世紀前に天へ上げられた人物であり、これらの証言は古代から伝えられてきた歴史的な出来事を示しています。

最も重要なのは、イエスがサドカイ派の人々を正した際、死後の世界が確かにあることを示された点です。クリックやホーキング、そして今日の多くの無神論者と同じく、サドカイ派は死後の世界を認めていませんでした。その彼らに向けて、イエスは次のように語られました。

「死者が復活するという事実については、モーセの書、燃える柴の箇所で、神が彼に向かってこう語られたことを読んだことがないのか。『わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である』と。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神である。あなたがたは大変な思い違いをしている。」

イエスは出エジプト記三章六節および三章十五節を引用し、神が生きている者の神であると示すことで、アブラハム、イサク、ヤコブが死後の世界で生きていることを明らかにされました。クリックは「大変な思い違いをしている」のです。イエスの墓は空であり、彼の「死後の住まい」は神の右に座している場所にあります。したがって、クリスチャンは死後の世界に関する確かな証拠と歴史的な記録を持っていることになります。

クリックが提案した「死後の世界に関する実験」は、人間を対象とする実験に必要な倫理的要件を満たしていません。クリック自身はすでに亡くなっており、死後の世界があるかどうかを彼自身が知ったことでしょう。あるいは、彼の信念に従えば、意識のないただの「塵」となっていることでしょう。これで話は終わりです。

もし仮にクリックが無神論者の仲間であるスティーブン・ホーキングに向かってこう言ったとしたら、ホーキングはどのように反応したでしょうか。「スティーブ、もし君が本当にブラックホールからの放射を信じているのなら、それを確立するための確実な実験をなぜ行わないのか。成功するかどうかは分からないが、少なくとも試みることはできるだろう。」

もしホーキングが謙虚だったとしたら、彼自身が名を冠したブラックホール放射(ホーキング放射)はあまりにも微弱で、観測的にはノイズと区別がつかない、という点を素直に認めていたでしょう。実際、科学の領域においても、ホーキング放射のように「原理的には可能だが、現実的にはほぼ観測不可能」なケースはあるのです。

では、観測が実践的にほぼ不可能であるという理由だけで、フランシス・クリックはホーキングのブラックホール放射の理論を「科学ではない」と切り捨てるべきでしょうか? おそらく多くの理論物理学者が猛烈に抗議するでしょう。

現代の文化において、聖書の古代の物語は「科学的に潔白が証明されるまで有罪」とみなされます。その一方で、遥か太古の「暗黒の深き時」に無生物から生命が自然発生したという推測は、「有罪が立証されるまで無罪」として扱われています。

しかし、死後の世界の存在も、無生物から生命が生じるというそのプロセスも、どちらも現在の科学的観測によっては確認も否定もできません。両者の信念は、根底において「無から生命(あるいは意識を持つ存在)が現れる」という同じ主張を孕んでおり、いずれも科学の方法論が及ぶ領域をはるかに超えているのです。

確かに著名な科学者たちは、それぞれの狭い専門領域で並外れた業績を残し、知性にも優れています。しかし、その専門分野で得た権威が、自動的に哲学的・神学的問いへと拡張されるわけではありません。専門外の領域における彼らの発言は、どれほど自信たっぷりに語られようとも、結局のところ「一人の人間の私見」ではありませんか。

したがって、科学者が専門分野を離れて憶測的な主張をしたところで、それを過度に恐れる必要はありません。特に、死後の世界のような、キリスト教にとって極めて重要なテーマについて科学者が意見を述べるとき、そこにはもはや「科学者としての権威」はありません。彼らはただの通りすがりの一市民として語っているのです。

「今日の科学はどうですか?」

端的に言うと、芳しいとは言えないのが実情です。量子力学や相対性理論といった革命的な基礎科学は、激動の二十世紀においてすでに確立されました。新世紀を迎える頃より、一部の著名な科学者が専門の枠を越え、科学至上主義を掲げて哲学や神学の領域にまで踏み込むようになりました。彼らが浅薄な言説を流布させた結果、科学という営みそのものが「中年の危機」に陥っているのです。