「隠されていることは、私たちの神、主のものである。しかし現されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこのみおしえのすべてのことばを行うためである。」

「事を隠すのは神の誉れ。事を探るのは王たちの誉れ。」

「Numero pondere et mensura Deus omnia condidit = 神は、数と重さと尺度によって万物を創造された。」

アイザック・ニュートン

聖書をめぐっては、二つの立場が鋭く対立しています。

一方は、聖書を神話的な書物とみなし、歴史的・事実的な価値を認めない立場です。多くの聖書批評家がこの見方を採用し、聖書を単なる文学作品として扱っています。彼らにとって『創世記』は、ヘーシオドスの『神統記』と同様、古代人の物語にすぎません。強いて言えば、「聖書はおとぎ話の集まりであり、神聖な書ではない。イエスも神ではない」という考え方です。

たとえば、ヒューマニズムの活動家ジョセフ・ソマー氏は、全米ヒューマニスト協会のウェブサイトに掲載された記事の冒頭で、次のように述べています。

「人間主義者は、聖書が神の言葉であるという主張を拒否している。彼らは、聖書が無知と迷信に満ちた野蛮な時代に、ただ人間の手によって書かれたものだと確信している。聖書の著者たちは、まだ啓蒙されていない時代に生きていたため、その内容には多くの誤りや有害な教えが含まれていると信じているのだ。」

このような見解は、聖書学者バート・アーマン氏の主張とも一致する点が多いと言えるでしょう。ソマー氏やアーマン氏の立場は、決して孤立した意見ではありません。むしろ、現代社会においては多くの人々が共有している立場の一つです。ピュー・リサーチ・センターが2014年に発表した調査によると、アメリカの成人の約三分の一が、「聖書は神の言葉ではなく、人間の手によって書かれたものだ」と考えていることが明らかになっています。また、ユダヤ教徒の約五十五パーセントも、旧約聖書について同様の見方をしているそうです。

キリスト教に対するこのような否定的な見方は、決して新しいものではありません。古代ローマの歴史家たちも、聖書信仰を高く評価してはいませんでした。たとえば、タキトゥスはキリスト教を「有害な迷信」と呼びました。つまり、彼にとって聖書は誤りに満ち、真実を含まないものだったのです。

『注: タキトゥス(Publius Cornelius Tacitus, 56年頃–120年頃)は、古代ローマの歴史家・政治家。代表作に『年代記』『歴史』があり、皇帝時代初期の政治・社会を鋭く批判的に描いた。キリスト教を「有害な迷信」と評したことで知られる。』

他方、クリスチャンは信仰と教義の立場から、聖書を神の言葉そのものだと受け止めています。著者たちは聖霊に導かれ、各時代の民に語りかけました。聖書は一冊の本ではなく、六十六冊の書物からなる「図書館」です。原典はヘブライ語(一部アラム語)とギリシャ語で記され、永遠の昔から神が伝えようとされた真理が、そこに宿っています。すなわち、長い年月をかけて多くの筆によって紡がれた六十六の巻は、まさに「神の図書館」と呼ぶにふさわしいのです。このように、聖書をどう見るかという点で、無神論者とクリスチャンの立場はまったく対照的です。

そして、聖書原典の無誤性・無謬性という教義は、聖書自身がしっかりと根拠を示しています。聖書全体が神の言葉で満たされており、その一つ一つが真実です。なぜなら、「神は決して偽ることがおできにならない」からです。

この「無誤性」という教義は、一見すると循環論法のように思われるかもしれません。 しかし、実際にはそうではありません。たとえば、聖書に精通した学者でもあった使徒パウロは、テモテへの手紙の中で、何世紀も前に多くの著者によって書かれた旧約聖書の三十九冊が「神の霊感を受けたもの」だと明言しています。もし、ある一冊の本が、別の棚にある三十九冊の古代書物を正しいものとして引用し、それを認めているとします。その一冊が同じ図書館に置かれているからといって、「循環論法だ」と批判するのは、論理的にも正しくないのではありませんか。

『注: 循環論法では、見かけ上は論理的に見えても、実際には結論を証明していません。なぜなら、結論がすでに前提の中に含まれているからです。』

ここで、ソマー氏の引用文に潜む論理の誤りを先に指摘しておきます。聖書の記者たちが「啓蒙されていない時代」に生きていたからといって、それだけで聖書に誤りが多いと決めつけるのは、正しい推論とは言えません。

歴史を振り返りますと、ローマ人は私たちの感覚からすれば確かに「啓蒙されていない」時代の人々でした。彼らはしばしば残酷で無慈悲な行為を行い、多くの神々を信奉していたことでも知られています。しかし、そうした背景があるからといって、歴史家タキトゥスの『年代記』に多くの誤りがあると断じるのは妥当でしょうか。むしろ、私たちはその記録が置かれた時代と文脈を丁寧に理解しながら、その価値を慎重に判断すべきではないでしょうか。

「残酷さ」は、古代の人々のみに当てはまるものではありません。 実のところ、それは私たち現代人にも十分に当てはまるのです。他者の命を奪う手段は、技術の進歩により変わりました。ホロコーストのガス室、原子爆弾、中絶、大量銃撃などなど。 これらは近代的な方法です。

しかし、本質は何ひとつ変わっていません。 そこにあるのは、依然として暴力的で耐え難い苦痛を伴う死。 そして、心の冷たさ、残忍さも、時代を超えて変わりません。古代の「残酷さ」は、形を変えながら、 今もなお私たちの社会に息づいているのではありませんか。

さらに現代人も、依然として多くの迷信にとらわれています。たとえば、十三日の金曜日を恐れること(フリガトリスカイデカフォビア)、一セント硬貨を拾うと幸運が訪れるという迷信、室内で傘を開くと不幸を招くという言い伝え、悪運を逃れるために木を二度ノックする習慣、あるいは星占いへの信仰など、数え上げればきりがありません。

心理学者であり迷信研究の第一人者でもあるヴァイス氏は、こう述べています。

「科学的な思考が支配的になってきてはいるものの、迷信や疑似科学、魔術的思考はなくなっていない……それらは決して消え去ることはないのかもしれない。」まさにその通りですね。

では、三百年後の未来の人々は、どのような言葉で語るでしょうか。「彼ら(つまり私たち)の社会は、無知の闇に閉ざされ、残酷の血に染まり、迷信の霧に縛られていた。だから、あの時代に書かれた本には、 多くの誤りと毒のある教えが潜んでいる」とはっきりと断言するでしょうか?

ですから、聖書やキリスト教を「迷信的だ」と初めから決めつけるのは、やはり誤った考え方です。

聖書を迷信だとみなす主張は、決して新しい見方ではありません。二千年前のローマ人たちも同じように考え、その優越感に酔っていました。しかし、ある書物に誤りがあるかどうかは、その時代の人々の知識や文化ではなく、内部的・外部的な証拠によってこそ判断されるべきです。「無知で迷信的で残酷な時代」に生きていたかどうかは、本の真実性とは直接関係がないのです。

この誤った考え方から解放されると、ソマー氏の文章の冒頭三文は、客観的に次のように要約できます。「ヒューマニストは、聖書は神の言葉ではなく、誤りが多いと考えている。」一方で、シカゴ声明における聖書無誤性の主張は、それと正反対の立場です。「聖書は神の言葉であり、誤りがない。」つまり、「聖書は人間によって書かれた普通の書物であり、神聖な要素を含まない」という見方と、「聖書は神の霊的な啓示によって書かれた神の言葉である」という見方とが、真正面から対立しているのです。

さて、これまで見てきたように、ソマー氏の立場と、それに異を唱える見方があります。

では、いったいどちらを信じるのがより合理的なのでしょうか?その答えは、単なる信念や感情ではなく、客観的なテストによって導かれます。ここで登場するのが、統計学という強力な道具です。

統計学の枠組みでは、ソマー氏の主張を「帰無仮説(H₀)」として表現できます。

H₀:聖書における神聖な要素の信号はない(ゼロである)。

統計学で「帰無」とは、文字どおり「無に帰す」という意味で、つまり「ゼロである」、「何もない」と仮定する立場です。この仮説を平たく言えば、「聖書には神聖な要素の兆しは一切ない」ということになります。

この考え方は、実験物理学における典型的な手法を模倣しています。たとえば、ヒッグス粒子の探索では次のような帰無仮説が立てられていました。

H₀:実験データにおけるヒッグス粒子の信号はない(ゼロである)。

ヒッグス粒子とは、素粒子物理学における標準理論がその存在を予言した、きわめて短命な素粒子です。「神の粒子」という愛称で知られていますが、これはサイエンス・ライターのディック・テレシと、実験物理学者でノーベル賞受賞者のレオン・レーダーマンによる著書のタイトルに由来します。皮肉なことに、「神の粒子」と名付けたこのレーダーマン自身は、神を信じないユダヤ系の無神論者でした。

世界中の実験物理学者たちは、この素粒子を探すために、膨大なデータを集め、何十年にもわたる高精度の実験を積み重ねてきました。そしてついに、背景データの中から「5シグマ」という厳しい基準を超える信号を見つけ出したのです。これは、帰無仮説を棄却するのに十分な強い証拠でした。CERN(欧州原子核研究機構)の公式発表では、次のように説明されています。

「ATLASとCMSの両チームが、素粒子物理学者が発見の確実性を示すために用いる指標に基づき、統計学的有意性を5シグマと評価しました。1シグマは偶然のばらつきの範囲内を意味し、3シグマは観測として意味のある結果を示し、5シグマは『発見』と呼ぶに値する結果を意味します。」

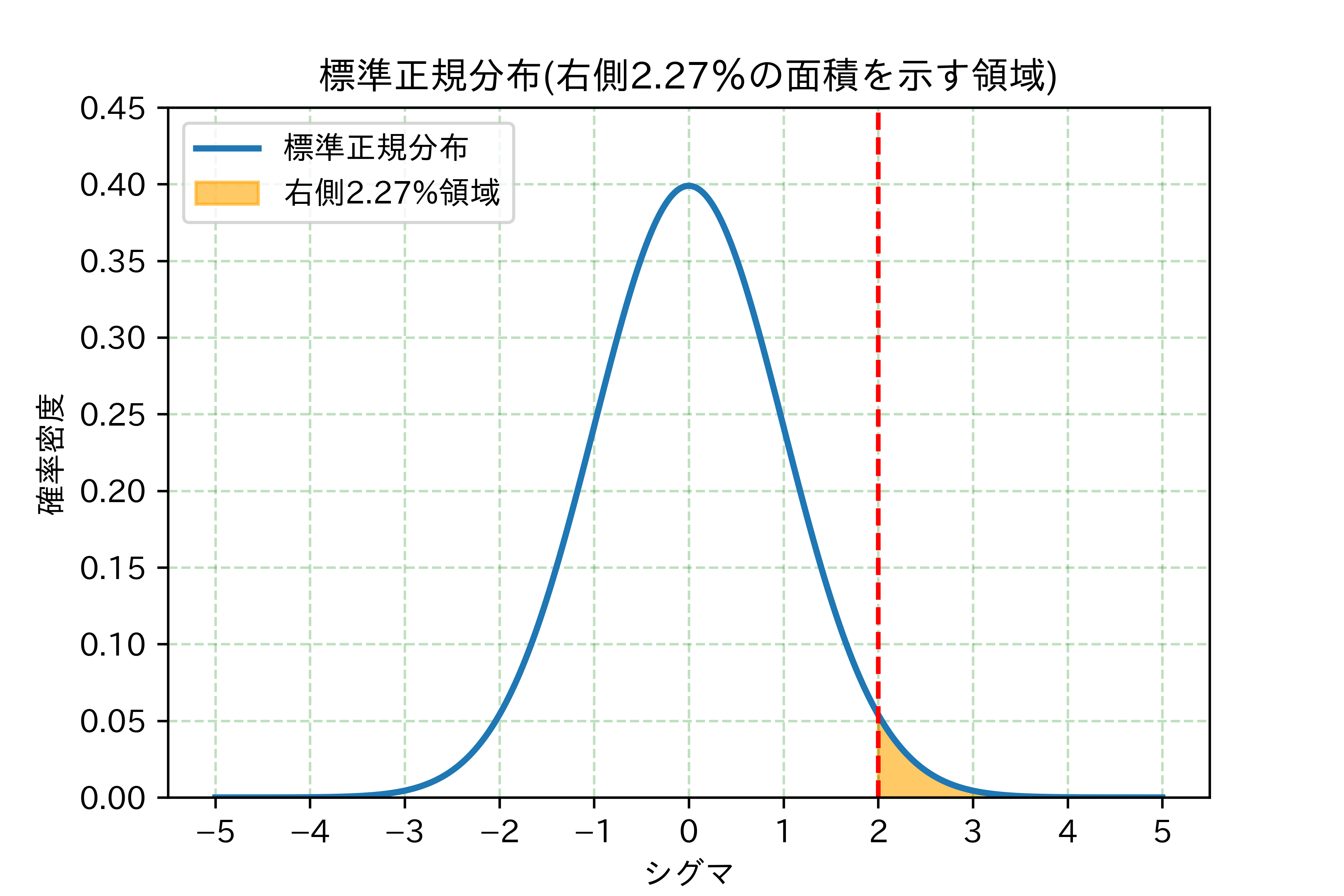

図2.1をご覧ください。統計学で使われる「シグマ(σ)」とは、平均値からの差をもとに求められる標準偏差という指標のことです。もう少し具体的に言うと、シグマは「帰無」、つまり信号がまったくない状態──ゼロ値──からどれだけ離れているか、その距離を表しています。

さらに、図2.1の釣り鐘型曲線の下部では、右側に一つの陰影部分が描かれています。これは全体の面積のわずか2.27パーセントを占める領域で、「棄却域」と呼ばれます。この領域に統計量が位置づけられた場合、「帰無仮説は正しくない」と判断し、棄却します。一方、点線で示す境界線から左側に広がる約 97.73パーセントの領域は「非棄却域」であり、この範囲内の結果に対しては「帰無仮説を棄却できない」と結論づけられます。

もしデータから計算された信号の統計値が、この図に示された「非棄却域」の中にあるなら、帰無仮説を棄却することはできません。その場合、帰無仮説──つまり「信号がない」という仮定──は、概ね正しいと考えられます。

たとえば、身近な例として煙探知機を考えてみましょう。ホテルの一室に設置された探知機が煙の濃度を検知し、それが設定閾値未満であれば、「信号なし」の状態、つまり火災の兆候がないことを意味します。これを火災テストの「陰性」結果に喩えると、異常(火災)が検知されなかったことを示します。

お気づきかもしれませんが、帰無仮説にはそれと反する「対立仮説」があります。それは、「信号がゼロではない」、つまり何らかの異常や変化があるという仮定です。もし計算によって得られた統計値が、 図2.1に示された棄却域に入る場合、帰無仮説は棄却されなければなりません。 その代わりに、対立仮説──「信号がないとは言えない」という仮定──のほうが、より現実的な説明として受け入れられるのです。

再び煙探知機の例で考えると、もし探知機が火災による煙の信号を検出し、その値がゼロでなければ、テスト結果は「陽性」となります。つまり、火事の可能性があると判断するわけです。

さて、この閾値を2シグマから5シグマへと厳しくすると、誤って警報を鳴らしてしまう確率は劇的に低下します。5シグマの基準では、偶然のばらつきによって信号が現れたように見える確率は、なんとおよそ三百五十万分の一しかありません。言い換えれば、背景のノイズ──つまり偶然の変動──が本物の信号のように見えてしまう確率が、それほどまでに小さくなるのです。

このように、閾値を高く厳しく設定することで、実際には火事が起きていないのに警報が鳴ってしまうような「誤検知」を、極めて低い水準にまで抑えることができます。つまり、より確実で信頼できる「検出」が可能になるというわけです。

この統計的な考え方は、実験物理学者たちが、なかなか捉えることのできなかったヒッグス粒子を探し出すときにも用いた方法です。前にも触れたように、2012年の7月、CERN(欧州原子核研究機構)の二つの独立した実験チームが、ついに5シグマという厳しい閾値を超える信号を、膨大な実験データの中から見つけ出したと発表しました。

それは、長年にわたって世界中の物理学者が探し続けてきた「神の素粒子」の手がかりが、ついに確認された瞬間でした。その後も同様の結果が繰り返し得られたことで、ヒッグス粒子の存在は確かなものとなり、いまでは科学的に確立された事実として認められています。

実験物理学者たちは、超対称性理論が予測する「スーパー対称粒子」と呼ばれる素粒子の存在を追い求め続けています。しかし、これまでのところ、その明確な信号はまだ検出されていません。つまり、帰無仮説を棄却するには至らず、超対称粒子が観測されたという確かな証拠は得られていないのです。そればかりか、超対称性がもつとされるいくつかの特徴は、現在得られている実験データとは一致しない部分もあります。このため、超対称性という理論は、今の段階ではあくまで「推測」にとどまっています。

『注: 超対称性理論とは、すべての素粒子には「相棒」となる対称なパートナー(スーパー対称素粒子)が存在するという数理説。』

とはいえ、この推測は単なる空想ではなく、実験を通じて検証・反証が可能な科学的仮説です。その意味で、超対称性理論は今なお、多くの物理学者にとって、大きな魅力と可能性を秘めた探究の対象であり続けています。

もう一つの例として、テストの結果が陰性であった「磁気単極子」が挙げられます。これは、電子がプラスとマイナスの電荷を持つように、北極または南極のいずれか一方だけを持つ、いわば「片側だけの磁石」と考えられているものです。

理論的には、このような粒子の存在は「大統一理論」によって予測されています。しかし、これまで数多くの実験が行われてきたものの、磁気単極子を示す確かな信号はまだ観測されていません。したがって、帰無仮説──すなわち「信号がない」という仮定──を棄却することはできず、現時点では磁気単極子が発見されたとは言えないのです。

『注: 大統一理論とは、「宇宙のすべての力が、実は同じ源から生まれたのではないか」という、物理学者たちの長年の夢なる数理説。』

この統計的アプローチを、今度は聖書に適用してみましょう。もし、聖書のテキストをデータとして扱い、そこから帰無仮説を棄却するに足る「信号」を見つけられないなら、ソマー氏の主張──「聖書は他の書物と変わらない」──は、客観的に支持されることになります。

一方で、帰無仮説が正しい確率がごくわずかであるならば、その仮説は棄却されるべきです。帰無仮説が棄却されるということは、対立仮説──すなわち「信号がある」という考え──のほうが、より真実に近い可能性が高いということを意味します。この場合、聖書が単なる一冊の本にすぎないと主張し続けるのは、もはや合理的ではありません。それは、ヒッグス粒子がすでに発見されているにもかかわらず、「まだ見つかっていない」と言い張るようなものです。

より厳密で確実な結論を得るため、ここでは実験物理学者が用いる厳しい基準──少なくとも5シグマ──を採用します。このシグマ値、すなわちゼロ(信号がない状態)からの非線形的な距離が大きくなればなるほど、帰無仮説を棄却するのは、至難の業になります。

私たちの目標は、ソマー氏の「聖書に霊感は一切ない」という主張を、軽率に棄却することがほぼ不可能なほど厳格な基準のもとで検証することです。つまり、誤ってソマー氏の帰無仮説を棄却するリスクを徹底的に排除したいのです。

統計的なテストを行う前に、まず聖書のヘブライ語とギリシャ語の単語を数値として扱う際に用いられる、よく似た二つの数の体系についてお話ししておきましょう。これらの体系は、これから私たちが扱う「データ」の基盤となる大切な土台です。

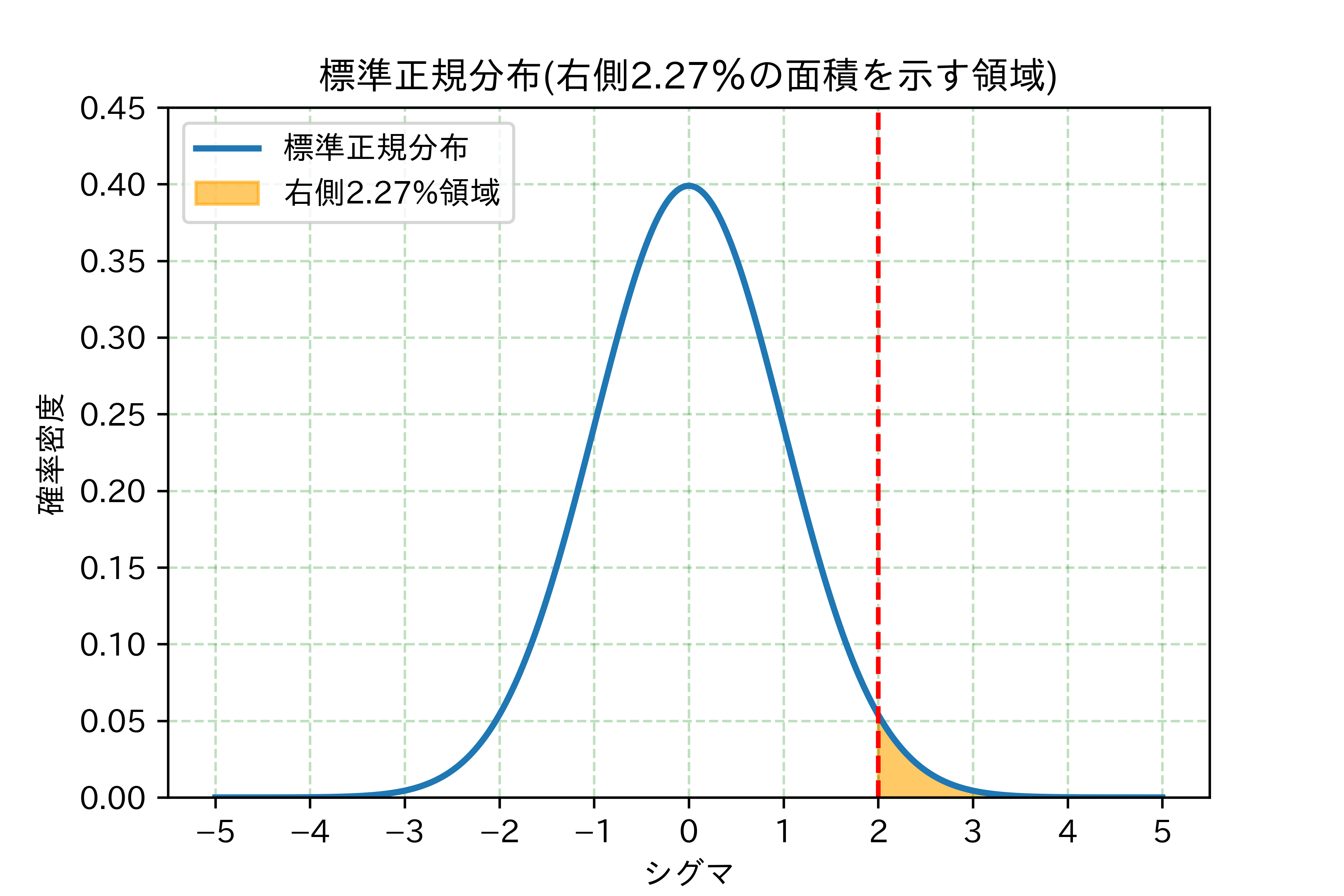

私たちは今日、0から9までの10個のアラビア数字を当たり前のように使っていますが、古代ではそうではありませんでした。民族や文化ごとに独自の方法で数を表しており、ユダヤ文化ではヘブライ文字そのものが数字の役割を果たしていました。この慣習は今でも受け継がれており、二十二のヘブライ文字がそれぞれ特定の数値に対応しています。現在でも、ヘブライ語の旧約聖書(ユダヤ教のタナハ)では、章や節の番号をこのヘブライ文字で表しています。

表2.1は、ヘブライ文字とアラビア数字の対応関係を示したものです。ヘブライ語は右から左へ読む言語であるため、表の文字の並びもこの規則に従っています。英語のアルファベットがAからZまで二十六文字並ぶように、ヘブライ文字は最初の文字アレフ(א)から最後の文字タヴ(ת)まで、一から二十二まで順に進んでいきます。

このうち、十一番目(カフ:כと最終形:ך)、十三番目(メム:מと最終形:ם)、十四番(ヌン:נと最終形:ן)、十七番目(ペ:פと最終形:ף)、十八番目(ツァディ:צと最終形:ץ)の五つの文字には、それぞれ単語の末尾で用いられる「最終形」と呼ばれるペアの変形があります。ヘブライ語の独特な規則として、単語がこれらの文字で終わる場合、最終形が代わりに使用されるのです。

では、表2.1の陰影が付けられた行に注目してください。この行には、各文字に対応する数値が記されています。最初の十文字では、数値が文字の序数(位置)とぴったり一致しています。一方、十一番目から十九番目までの九文字では、数値が十ずつ順次増加していきます。最後の三文字では、数値が百ずつ飛躍的に増えています。このような規則性から明らかなように、この古代の数値体系は、単なる偶然や恣意的な産物ではなく、洗練されたパターンと論理的秩序に基づくものです。

一つの例として、73という数を表す場合、十六番目の文字 ע(アイン、70)と三番目の文字 ג(ギメル、3)を組み合わせます。ヘブライ語の右から左への読み方に従い、アインにギメルを加算することで73が得られます。このように、文字の連鎖や組み合わせにより、多様な数値を柔軟に表現できるのです。

この文字と数値の対応関係を旧約聖書のヘブライ語テキストに適用すれば、各文字や単語に独自の数値──ここでは「固有値」と呼ぶものを──付与することが可能です。この固有値とは、単語を構成する各文字の数値を単純に合計した値であり、言葉の隠された数学的構造を明らかにする鍵となります。

たとえば、「חכמה(ホクマー)」という単語を考えてみましょう。この言葉は、旧約聖書で「知恵」を意味し、神の叡智を象徴する重要な概念です。ヘブライ語の右から左への読み方に従って分解すると、 ח(ヘット、8)、כ(カフ、20)、מ(メム、40)、ה(ヘー、5)となります。これらの数値を合計すると8 + 20 + 40 + 5 = 73となり、これが「חכמה」の固有値です。この数値は、単なる偶然ではなく、言葉の深層的な意味を数学的に映し出す鏡となります。

さらに、少し違った視点からこの単語を探求してみましょう。「חכמה」の四つの文字は、表.2.1の順序でそれぞれ八番目(ח)、十一番目(כ)、十三番目(מ)、五番目(ה)に位置づけられます。これらの「順序数字」——すなわち8、11、13、5——を合計すると、8 + 11 + 13 + 5 = 37となります。この値を「חכמה」の順序値と呼びます。

興味深いことに、ヘブライ語の「חכמה(コクマー)」という言葉には、美しい数の対称性が秘められています。この単語の固有値73は、順序値37の鏡像──すなわち、数字の位を逆転させた関係──にあるのです。

そして驚くべきことに、73も37も、どちらも素数です。素数とは、1より大きく、自分自身と1以外で割り切れない、数学の原子のような特別な数のことです。この素数は、古代から現代まで、数論の核心を成し、たとえばRSA暗号のような現代のセキュリティ技術の基盤を支えています。聖書の研究においても、こうした素数は神秘的な光を放ち、言葉の数値が神の設計を映す鏡として機能します。知恵の「חכמה」でこれらの素数が交差する様を追うと、数と意味が不思議なハーモニーを奏で始め、聖典の深淵が少しずつ姿を現すのです。

ここで、さらにその奥深さを覗いてみましょう。驚くべきことに、73は21番目の素数であり、37は12番目の素数です。つまり、21と12というこれらの順序さえも、数字の位を逆転させた鏡像の関係にあります。このような数の鏡像対称──別名「交差構造(キアスム)」──は、聖書の文体でも頻出する洗練された技法で、言葉を前後に折り畳むように意味を強調します。

さて、「知恵」──ヘブライ語で חכמה(コクマー)──と「創造」との間には、切っても切れない、宇宙の根源に遡る深いつながりが息づいていることを明らかにするため、まず、エレミヤ書十章十二節および五十一章十五節を読みましょう。この二節は、何とまったく同じ内容が繰り返されています。

「主は、御力をもって地を造り、知恵をもって世界を堅く据え、英知をもって天を張られた。」

また、箴言三章十九節にも、よく似た表現が見られます。

主は、知恵をもって地の基を定め、英知をもって天を堅く立てられた。」

これらの言葉を読むと、「主が知恵によって地を築かれた」ということが強く印象に残ります。つまり、知恵は創造に先立って存在していた──そう考えるのが自然ではないでしょうか。

実際、箴言八章二十二節から三十一節には、世界がまだ形づくられる前にすでに存在していた「知恵」について、詩的に語られています。このように聖書全体、六十六巻にわたる広大な文脈の中でも、知恵と創造との関係は一貫して描かれています。

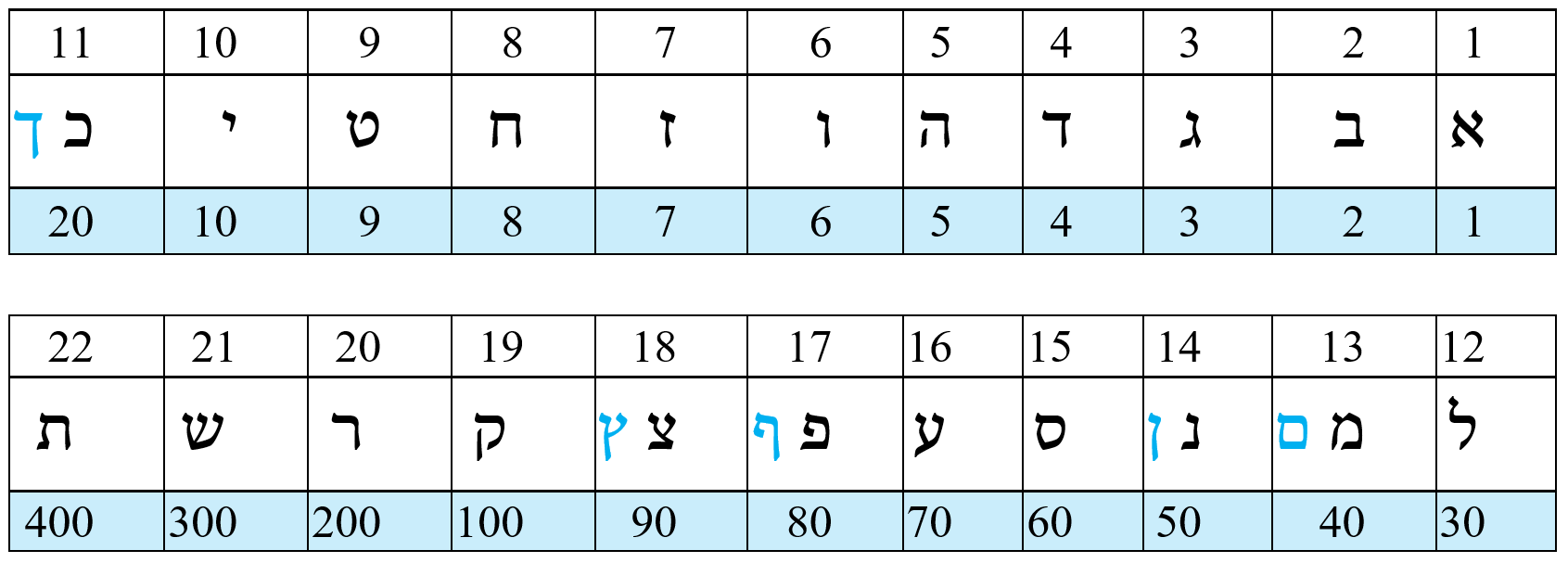

新約聖書の二十七巻は、もともとギリシャ語で書かれています。では、ユダヤの数字体系と似たような仕組みは、ギリシャ語にもあったのでしょうか。答えは「はい」です。

表2.2をご覧いただくとわかるように、ギリシャにも数字を文字で表す体系があり、それは「イソプセフィ(isopsephy)」と呼ばれます。この体系は、実際にはユダヤの数字体系(ゲマトリア)よりもさらに古い時代から用いられていたと考えられています。

古代ギリシャ語にはもともと二十七の文字がありました。しかし、そのうちのいくつか──数字の6・90・900を表すために使われていた三つの文字──は、一世紀以前にはすでに使われなくなっていました。そのため、これらの文字は新約聖書の本文中にも現れていません。

また、もうひとつ注意したい点があります。それは、「シグマ(σ/ς)」という文字です。この文字には二つの形があり、単語の途中では「σ」、語末では「ς」という形が使われます。 表2.2の右側に示されているのが、その語末形です。

ヘブライ語の場合と同じく、 表2.2に示されたギリシャ語の数字体系も、決して恣意的に作られたものではありません。そこには、古代の人々が受け継いできた秩序と意味がしっかりと込められています。現代の私たちの中には、こう考える人もいるかもしれません。「もう古風な文字は使われていないのだから、それらを除いて、1から24までの文字に新たに1から600までの数字を割り当てた方が、すっきりするのではないか」と。確かに、現代的な感覚では、そうしたくなるかもしれません。

けれども、表2.2に示されている体系こそが、実際に古代の人々が使っていた本来の形なのです。たとえば、ローマの歴史家スエトニウスの著作『十二皇帝伝』にも、その使用の痕跡を見ることができます。スエトニウスは、新約聖書の著者たちとほぼ同じ時代を生きた人物です。つまり、当時の世界では、このギリシャ語の数体系が実際の生活や文献の中で息づいていたことが分かります。

一つの例として、ローマの歴史家スエトニウスは、興味深い逸話を記録しています。それは、皇帝ネロが自分の母を殺害したという噂に関するものです。彼はこう書き残しています。

この言葉は、「ネロは自分の母を殺した」と直訳されます。Νέρων ἰδίαν μητέρα ἀπέκτεινε(ネロン・イディアン・メーテラ・アペクテイネ)

さて、ここにひとつ注目すべき点があります。ネロのギリシャ語名「Νέρων (ネロン)」の主格形には二つのヌー(Νとν)が含まれています。 ヌーはそれぞれ50の値を持つので、二つで100になります。 さらに、έ(エプシロン)が5、ρ(ロー)が100、ω(オメガ)が800です。これらを合計すると、1,005という固有値になります。

驚くべきことに、このネロの名前の固有値は、同じ文中のフレーズ「ἰδίαν μητέρα ἀπέκτεινε (イディアン・メーテラ・アペクテイネ)」、つまり「自分の母を殺した」という部分の合計固有値と一致しているのです。 実際に表2.2の数値体系を用いて計算してみると、「ἰδίαν(イディアン)」は 75、 「μητέρα(メーテラ)」は 454、「ἀπέκτεινε(アペクテイネ)」は 476。それぞれの数値を足し合わせると、ちょうど 1,005 になります。

つまり、この一致は偶然ではなく、「ネロ=自分の母を殺した」という言葉遊び(洒落)が意図されていることを示唆しています。古代の人々は、文字と数の間にあるこうした響き合いを、しばしば深い意味や風刺を込めて用いたのです。

なお、これまで見てきたような単語と数字との対応は、魔術や占い、神秘主義、またはオカルト的なものとはまったく関係がありません。それはむしろ、古代の人々が言葉と数を通して世界の秩序を理解しようとした知的な営みです。

それでも、どんなに善意であっても、クリスチャンがこのような数秘術的な方法を使って聖書が神の霊感によって書かれたことを「証明」しようとするのは、あまり賢明とは言えません。

スエトニウスや、彼が記した噂を広めた人々が、聖霊によって霊感を受けていたとは誰も考えていません。それにもかかわらず、彼らの記した言葉の中においても、ネロの名と「自分の母を殺した」というフレーズが、どちらも同じ固有値 1,005を示すという一致が見られたのです。

このことは、数の一致が必ずしも霊的な意図を意味しないことを、私たちに教えてくれています。さらに言えば、二つの異なる単語の組み合わせがたまたま同じ固有値になる確率を正確に計算することは非常に困難です。それゆえ、このような数の一致は、聖書の霊感を裏づける「証拠」として受け取るよりも、むしろ言葉と数のあいだにそっと潜む美しい偶然の調べとして、穏やかに味わってみるのがよいのかもしれません。

聖書のことばに数値を適用する際の注意点について、少し触れておきたいと思います。「このような行為は、聖書的ではないのではないか?」と懸念される方もいるかもしれません。しかし、落ち着いて考えてみましょう。神は主権的な御心により、さまざまな背景を持つヘブライ人たちを選び、彼らを通して六十六巻の書物を書かせました。確かに、ルカはユダヤ人ではなかったという説もありますが、それを裏付ける確かな証拠は今のところありません。いずれにしても、聖書全体──この六十六巻──は、主としてヘブライ人のための聖典です。つまり、彼らが最初に想定された読者だったということです。したがって、聖書を理解しようとする私たちにとって、ヘブライ的な視点で読むことは欠かせません。それが、聖書をより正確に、深く読み取るための道筋なのです。

なお、ユダヤの解釈学には四つの層(レベル)があります。けれども、私たちの目的においては、最初の二つの層を理解するだけで十分でしょう。それらは、聖書の言葉の意味をより豊かに味わうための、優れた出発点となるのです。

第一の層は、「פשט(ペシャット)」と呼ばれます。この言葉は「剥ぎ取る」という意味を持ち、テキストが語っている文字通りの意味を素直に読み取ることを指します。私たちは、聖書を読むとき、自分の中にある既存の考えや先入観が、理解を歪めてしまうことがあると意識しておく必要があります。ペシャットの読みでは、そうした思い込みを意志的に取り除き、テキストそのものの声に耳を傾けることが大切です。

ただし、「文字通りに読む」というのは、決してイディオム(慣用句)や比喩、文体、構文、文脈を無視するということではありません。むしろ、それらを認識しながら、言葉が本来伝えようとしている意味を素直に受け取ることを指します。

第二の層は、「רמז(レメズ)」と呼ばれます。この言葉は「ウィンクする」という意味を持ち、テキストの中に暗示的に込められた意味を読み取ることを意味します。つまり、表面的に書かれていないメッセージを、さりげなく目配せするように感じ取る読み方です。このレメズの段階では、聖書の他の箇所との関連(相互参照)が重要になります。一つの節を理解するために、別の箇所がヒントを与えてくれることがあるのです。その目的は、与えられたテキストの意味の範囲を広げ、より深く掘り下げることにあります。

レメズの原則は、聖書のある部分を用いて、別の箇所を解釈し、より明確に理解するという聖書解釈の基本的な姿勢に従っています。

ユダヤの解釈学においては、与えられたテキストの見えない深みを豊かにするために、数字を用いてその意味を探ることが、正当な手段とされています。これは、単なる遊びや推測ではなく、聖書の他の箇所との相互参照を補うための方法でもあるのです。

第一の層であるペシャットについては、特に異論はないでしょう。これは、どんな書物を読むときにも用いられる、最も基本的な読み方です。しかし、第二の層であるレメズの中で数字を扱うことについては、少し説明を加える必要があるかもしれませんね。

たとえば、「7」という数字が神の完全性を象徴していることは、広く知られています。神は創造のわざを終え、「7」日目に休まれました。また、『ヨハネの黙示録』には多くの「7」が登場します。そしてイエスは、「『7』回とは言いません。『77』回まで許しなさい」(マタイ18:22)と語られました。このように、「7」という数字には、完全さと霊的な充足が象徴的に表されています。

さらに、『マタイによる福音書』の系図にも、興味深い数の構造が見られます。マタイは、「14」世代の系譜を三回繰り返して記しています。当時のユダヤ人の読者は、すぐにこの「14」という数字の意味を悟ったことでしょう。なぜなら、「14」はダビデの名前「דָוִד(ダヴィード)」の固有値にあたるからです。マタイは、イエスこそが「ダビデの子」であり、神がダビデと結ばれた契約の成就者であることを強調しているのです。また、14が2×7という、二つの素数の積である点も象徴的です。「完全さ(7)」が「倍にされている」──そこに、神の約束の確かさと重層的な意味が感じられます。

次に、聖書のいくつかの箇所を見ても、「3」という数字が三位一体(トリニティ)──すなわち、三つの位格における神を象徴していることがわかります。たとえば、イエスが変貌の山で栄光を現されたとき、その場にいたのはペテロ、ヤコブ、ヨハネの三人の弟子でした。彼らは、イエスがモーセとエリヤと語り合う姿を目撃しました。また、ヨハネ第一の手紙五章八節には、次のような言葉があります。

「三つのものが証しします。御霊と水と血です。この三つは一致しています。」このように、「3」「7」「14」といった数字は、単なる計算上の偶然ではなく、聖書全体を通して神の御性質やご計画を象徴的に示す手がかりとなっているのです。

さて、マタイ、マルコ、ルカ──この三つの共観福音書すべてに、サタンがイエスを誘惑する場面が記録されています。サタンはそのとき、なんと聖書の一節を引用して、イエスを高い所から飛び降りさせようとしました。

では、サタンが聖句を引用したという事実があるからといって、クリスチャンが聖書を引用することをためらうべきでしょうか?もちろん、そうではありません。たとえサタンが聖書の言葉を悪用したとしても、だからといって、クリスチャンが真理としての御言葉を口にすることを避ける理由にはなりません。

同じことは、「教会」という言葉にも言えます。たとえば、統一教会をはじめとして、世界には「教会」という名を持ちながらも、その実態がキリスト教の信仰とは異なる組織が存在します。しかし、そうした誤用があるからといって、クリスチャンが自分たちの会衆を「○○教会」と名付けることをためらう必要はありません。本来の意味での「教会(エクレーシア)」──すなわち、キリストに召された人々の集まり──は、まったく別のものだからです。

同様に、ヘブライ語やギリシャ語の文字と数字の体系についても、まったく同じことが言えます。確かに、これらの体系が誤って用いられることはあります。しかし、それが不愉快な事実であったとしても、それによって、クリスチャンが正しく、敬虔な目的でこれらを学び、用いることをやめる理由にはなりません。

今日のデータ・サイエンスや自然言語処理の分野では、コンピューターを使ってテキストを分析するために、すべての単語を数値や符号に置き換える(符号化する)必要があります。言葉を数として扱うという点で、これは古代の文字体系──ヘブライ語やギリシャ語の数値的理解──とどこか響き合うものがあるでしょう。

ただし、ここで何よりも大切なのは、どのような分析を行う場合であっても、テキストが本来持つ「ペシャット(字義通りの意味)」とその一貫性を保つという原則に従うことです。数値化や統計的手法は、聖書の言葉をゆがめるためではなく、むしろその意味をより深く理解する補助的な道具として慎重に用いられるべきものです。

実際に、聖書の中でも、数を意識するよう促す場面があります。広く知られている『ヨハネの黙示録』十三章十八節で、使徒ヨハネは次のように記しています。

「ここに、知恵が必要である。思慮ある者はその獣の数字を数えなさい。それは人間を表す数字であるから。その数字は六百六十六である。」ここでヨハネは、信仰者に対して「数字を数えること」を禁じているのではなく、むしろ知恵をもって考察するよう勧めているのです。つまり、数に潜む意味を理解することは、聖書的にも思慮深さと洞察の一部として認められていると言えるでしょう。

これまでに、古代ヘブライ語とギリシャ語の単語を数値として符号化する体系について見てきました。ここからは、いよいよ統計的な検定を行う準備が整いました。ただし、改めて強調しておきたいことがあります。これから行う検定は、先に触れたような「ネロ」という名を「自分の母親を殺した」というフレーズにこじつけるようなものとは、まったく性質が異なります。その理由は明確です。統計的分析では、確率を明示的に計算できるため、主観的な印象や偶然の一致に依存しません。

もう少し補足すると、ここで行う検定というのは、「なんとなく合いそうな言葉を探す」ような作業ではなく、きちんと理論に基づいて立てた仮説を、データを使って確かめるための分析です。言い換えれば、思いつきではなく、根拠をもって確かめていくテストでなければなりません。

たとえば、素粒子物理学の世界では、実験で得られる膨大なデータの中から、どの粒子を探すべきかを判断するために、まず理論やモデルが必要とされます。理論は、何を探すべきかを教えてくれます。理論がなければ、実験は試行錯誤の作業になってしまうのです。

同じように、聖書全体──およそ三万一千以上の節から成る膨大なテキスト──を扱うにあたっても、私たちは「何を探すべきか」を導くための神学的モデルを必要としています。

聖書の中心的な教えのひとつに、「神は究極の創造主である」という信条があります。神は時間を創り、そして初めに宇宙とその中にあるすべてのものをお造りになりました。しかし、どんなに優れた科学者であっても、時間がどのように始まったのかを説明することはできません。そのため、聖書の冒頭の言葉──「はじめに、神が天と地を創造された」──に注目するのは、自然な流れと言えるでしょう。この創造に関する聖書の最初の一文は、神の啓示によって記されたものでしょうか?

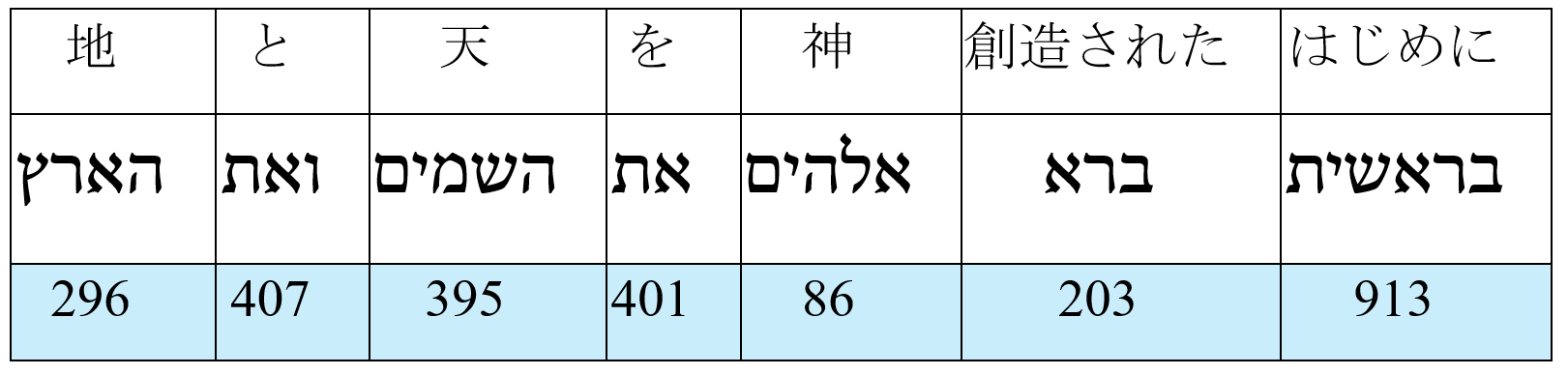

創世記一章一節は、神が物理的世界の創造主であることを宣言する箇所です。ヘブライ語原文では、この節は「7」つの単語あるいは28(=「7」× 4)の文字で構成されています。ここで再び「7」という数字、そしてその倍数が登場します。この事実は、聖書の最初の節に、もしかすると何らかの意図的な数的構造が隠されているのではないかという興味深い可能性を示唆しています。

そこで、先に示した表2.1の数値体系に基づき、創世記一章一節のそれぞれの単語について、固有値を計算してみましょう。その結果を 表2.3に示しています。

ヘブライ語は右から左に読み進めます。表2.3の最後の網掛けされた行に示された数値は、以前に見た「知恵」──חכמה(コクマー)──の固有値 73を求めたのと同じ方法で計算されたものです。たとえば、右から二番目の単語である「創造された」を意味する ברא(バーラー) の固有値は 203 になります。これは、それぞれの文字の値── ב(ベート)が2、 ר(レーシュ)が200、そして א(アレフ)が1──を足し合わせたものです。

また、固有値が 401 の目的語マーカー את(エート)は、英語や他の多くの言語には対応する語がない、ヘブライ語独特の言葉ですが、日本語の「を」に相当します。さらに、六番目の単語 ואת(ヴェエート) は、接続詞 ו(ヴァヴ、「そして」)と目的語マーカー את(エート)から成り立っており、その固有値は 407 となります。

数学において、パイ(π)とは、円の円周と直径の比を表す数です。つまり、円の周囲の長さをその直径で割ると、πという値が得られます。小数点以下四桁、すなわち有効数字五桁で表すと、 πは3.1416と非常に近似します。現代の計算技術では、πを五十兆桁以上まで求めることができますが、それでもなお、その小数は無限に続くのです。

πは、数理学のあらゆる分野で極めて重要な定数です。たとえば、物理学ではアインシュタインの一般相対性理論の中にも現れます。また、ナノメートルの世界(1メートルの10億分の1)では、物質は粒子でありながら同時に波としての性質を示します。この「波」という現象は、三角関数──すなわちπが欠かせない数学領域──と深く結びついているのです。したがって、量子物理学においても、πは欠かすことのできない存在です。それに加えて、エントロピーや自由エネルギーなどの多くの熱力学的性質の基礎である理想気体の分配関数にもπが必要です。

重力を扱う一般相対性理論と、原子よりも小さな世界を探る量子力学、そして熱力学。この三つは、現代物理学の三大基盤とされています。そして驚くことに、どちらの理論もπなしには成り立ちません。言い換えれば、πは、初めに神がご自身の創造された世界を統べ治める法則を制定されたときから深く関わっている定数です。

このように見てくると、私たちは一つの神学的な「予測」を立てることができます。それは、聖書の「初め」について書かれた最初の聖句に、パイ(π)の痕跡が見いだされるのではないかというものです。創造の始まりを語るあの一節に、もし神の秩序と知恵が数の形で刻まれているとしたら、それはまさに驚くべきことです。

では、実際にデータ分析を進めてみましょう。まず、表2.3に示されている七つの単語それぞれの固有値の積を計算します。結果は次の通りです。

7単語の積 = 296 × 407 × 395 × 401 × 86× 203 × 913 = 304,153,525,784,175,760.

次の段階では、創世記一章一節を構成する28文字それぞれの数値を、ヘブライ語の読み方に従って右から左へ順に掛け合わせていきます。

28文字の積 = 400 × 10 × 300 × 1 × 200 × 2 × 1 × 200 × 2 × 40 × 10 × 5 × 30 × 1 × 400 × 1 × 40 × 10 × 40 × 300 × 5 × 400 × 1 × 6 × 90 × 200 × 1 × 5.この式の最初の行は「初めに」を表す六つの文字の積で、最後の行は「地」を表す五つの文字の積です。結果は、23,887,872,000,000,000,000,000,000,000,000,000 です。

最後に、28文字の積に28を掛けたものと、7単語の積に7を掛けたものの比を以下のように計算します。

(28×(28文字固有値の積))/(7×(7単語固有値の積)) = (28 × 23,887,872,000,000,000,000,000,000,000,000,000) / (7 × 304,153,525,784,175,760) = 3.1416 × 1017.

この比の関係は、まるで非常に大きな円の円周を、その大きな直径で割った結果のように見えます。計算によって得られたこの比を科学的表記法で表すと、有効数字五桁の値として 3.1416 が現れます。驚くべきことに、この数値は円周率パイ(π)と完全に一致しており、その誤差はわずか 0.0002パーセントにすぎません。

これはまさに、聖書の最初の節の中にパイが「埋め込まれている」としか思えない、驚くべき一致です。神は、「初めに、天と地を創造された」と宣言されました。そして、この「初めに」という聖句に対応するように、科学の世界でも、パイは量子力学、一般相対性理論と熱力学という三つの基礎的な物理学の中核に出現しています。

そのため、この創世記一章―節に隠されたパイは、単なる偶然ではなく、聖書の表面的な意味──すなわち、神が物理的世界とその法則を創造されたという宣言──と見事に調和しているのではありませんか。

これらの基礎となる物理法則は二十世紀に発見されたものですが、驚くべきことに、それらすべてにパイ(π)が深く関わっています。宇宙の広がりを記述する一般相対性理論にも、原子より小さな世界を説明する量子力学にも、さらに温度や圧力などを記述する熱力学にも、パイは欠かすことのできない定数として現れます。

偉大な理論物理学者ポール・ディラックは、こう語ったと伝えられています。

「神は世界を創造する際に、美しい数学を用いた。」この一言には、自然法則の中に見られる秩序と美による神への深い敬意が込められているようです。

ここで少し、寄り道をしてみましょう。ディラックは、無神論者だったのか、それとも有神論者だったのでしょうか? そして、彼が言及した「神」とは、いったいどのような存在だったのでしょうか。

若い頃のディラックは、一般に無神論者として知られていました。理論物理学の厳密な世界に身を置き、神という存在を信仰の対象としてではなく、「自然の中に見られる法則の美」として理解していたのです。

しかし、彼の親友であり、同じく物理学者であったエイブラハム・ペイスによると、晩年のディラックは次第に心の在り方を変え、やがて有神論的な考え方を持つようになったと言われています。宇宙に潜む数学の美しさや、物理法則の背後に感じられる深遠な秩序に触れるうちに、彼は「偶然」では説明しきれない何か──すなわち、創造の背後にある神を認めるようになったのかもしれません。

確かに、ペイスがディラックの追悼記事を書くにあたって、彼はまずディラックの未亡人に連絡を取りました。すると、彼女から届いた返信には、次のような言葉が記されていたそうです。

「ポールは無神論者ではありませんでした。私たちは何度もチャペルで並んでひざまずき、祈りを捧げました。彼が偽善者でなかったことは、誰もが知っています。」

この証言は、ディラックという人物を誰よりもよく知る人からのものです。そして、彼の晩年の著述とも見事に一致しています。彼はこう記しています。

「神は非常に高位の数学者であり、宇宙を構築する際に、非常に高度な数学を用いた。」ディラックの言葉には、宇宙を貫く秩序と調和への深い敬意、そして人間の理解を超えた創造の神への畏れが感じられます。

さて、ここで再び聖書に目を向けてみましょう。創世記一章―節──聖書の最初のこの節は、まさに驚くべき注目に値する箇所です。それは単にパイ(π)を符号化しているという点だけでなく、その中に隠された美しい対称構造においても特筆すべきものがあります。

学術誌に発表された査読付き論文の中で、研究者のジェンキンスはこの節を詳細に分析しました。その結果、彼は語彙構造と固有値の両面において、数多くの対称性が存在することを発見したのです。ジェンキンスはさらに、この節にさまざまな幾何学的な対称性──まるで宇宙の秩序そのものを映し出すかのような構造──が組み込まれていることを明らかにしました。

批評家の中には、「これは単なる偶然の一致にすぎない」と主張する人がいるかもしれません。しかし、その異議を裏づけるためには、具体的な例を示す必要があります。たとえば、創世記一章―節を他の言語に翻訳しても、果たして有効数字五桁で正確にパイ (3.1416)を得ることができるでしょうか?英語版や他の訳で同じ結果が得られるかどうか──そこに検証可能な根拠が求められるのではありませんか。

もっとも、私たちは無闇に口論を重ねるのではなく、ここでは確率という客観的な視点に注目してみましょう。この「偶然」の確率を、実際に計算してみます。

まず、3.1416という数列が偶然に現れる確率を考えます。最初の有効数字「3」は、科学的記数法の定義上、0を取ることができませんので、9分の1の確率で当たることになります。次に続く四つの数字(1、4、1、6)は、それぞれ10分の1の確率です。これらは互いに独立しているため、3.1416という並びが偶然に現れる確率は、丁度 1 / 90,000(=9万分の1) となります。

この確率は、公平な硬貨を十六回連続で投げて、すべて表が出る確率よりも低いのです。もし機会があれば、ぜひ一度この実験を試してみてください。十六回続けて表が出る──それがどれほど稀な出来事かを、肌で感じることができるでしょう。

さらに、この9万分の1という確率は、統計学的に見ると 4.24シグマに相当します。物理学の実験では、5シグマが「確実な発見」とされる合格点ですが、それでもこの結果は3シグマを大きく上回るため、十分に観測値として注目に値すると言えます。

とはいえ、この段階では、人間主義者ソマー氏が述べたように、この「信号」が帰無仮説を棄却できるほど強いとはまだ言い切れません。それにしても、偶然とは思えないほどの意味深い兆しを示していることは確かです。

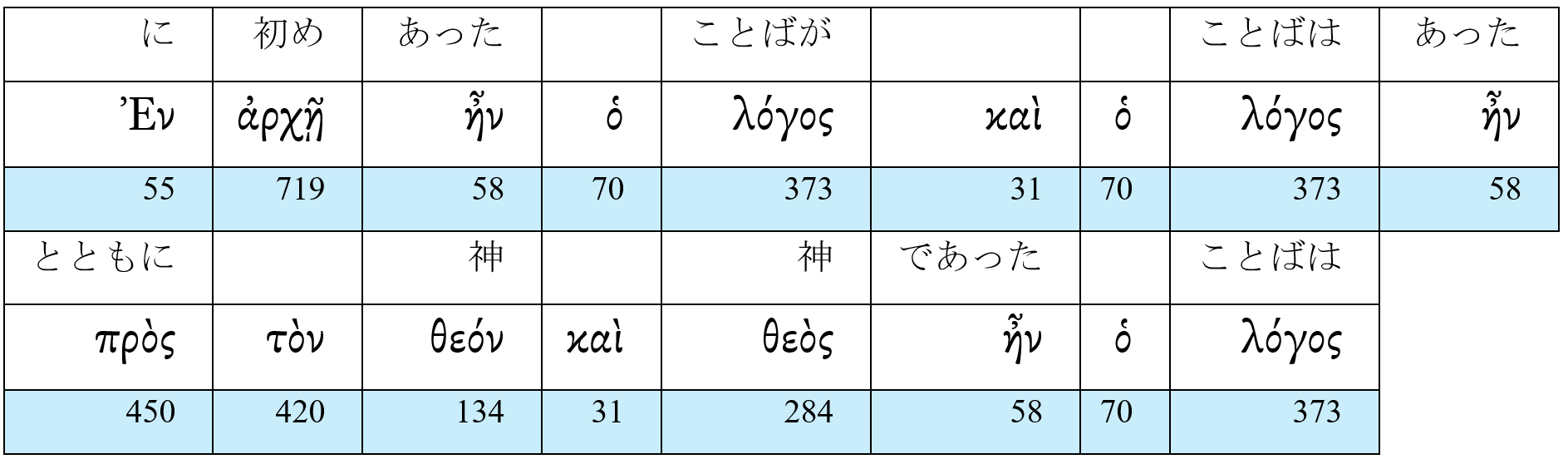

私たちの宇宙が始まる以前、もうひとつの「初めに」を含む聖句があります。それは、『ヨハネによる福音書』一章一節です。

「初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。」この一節は、まさに『創世記』一章一節の神学的な双子と呼ぶにふさわしいでしょう。どちらも「初めに」という言葉で始まり、神とその創造の働きについての奥深い真理を語っています。

しかも、『ヨハネによる福音書』のこの節は冒頭の言葉であり、そのために写本上の誤りが生じる可能性はきわめて低いと考えられます。つまり、私たちは今、使徒ヨハネが実際に記したそのままの言葉を読んでいるわけです。

古代ギリシャの哲学者クセノファネスは、次のように記しています。

「初めに、神々はすべての事柄を人間に明らかにはしなかった。しかし、時を経て、人々は探求によってそれらをよりよく理解するようになる。」この哲学的な洞察も興味深いものではありますが、それでも『ヨハネによる福音書』の「初めに」という言葉の重みと比べると、どこか人間的な限界の中にとどまっているように感じられます。ヨハネの「初めに」は、時間や存在を超えた永遠の始まりを指しているからです。

『マタイ』『マルコ』『ルカ』の三つの福音書──いわゆる共観福音書──と比べると、『ヨハネによる福音書』には独自の特徴があります。それは、イエス・キリストの神性に焦点を当て、「イエスとは誰か」という問いに奥深い神学的洞察をもって答えていることです。ヨハネの福音書は、単にイエスの地上での働きを描く記録ではありません。その多くの部分が、創造の前から存在しておられた「ことば(ロゴス)」としてのイエスを証ししています。

使徒ヨハネは『ヨハネによる福音書』第一章で、「こごば(ロゴス, λόγος)」とはまさにイエス・キリストであると語っています。「ことばは人となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父のみもとから来られたひとり子としての栄光である。この方は恵みとまことに満ちておられた。」この一節から、ヨハネとその仲間の使徒たちが、イエスの生涯とその栄光を直接に見た証人であったことが分かります。彼らは、神のことばが人の姿をとってこの地に来られたことを、目の当たりにしたのです。

「初めに」、つまり受肉以前のイエスである「ことば(ロゴス)」は、すでに神とともにおられました。そして、まさにその方が宇宙を創造されたのです。ヨハネは次のように記しています。

「すべてのものは、この方によって造られた。造られたもので、この方によらずにできたものは一つもなかった。」この聖句は、創造のすべての始まりにおいて、イエス・キリストが創造主であられたことを明確に示しています。

さらにヨハネは続けて、「世界(コスモス, κόσμος)は彼によって造られた」と述べています。ここでいう「コスモス」は、単なる物質的な宇宙にとどまらず、秩序ある被造のすべてを意味しています。つまり、ヨハネはこの章で、イエスを「神のことば」として、創造の初めから存在し、万物を通して働かれる方として描いているのです。彼は、天地創造の神のわざと、人として来られたキリストの姿とを結び合わせ、神の救いの計画の壮大な連続性を私たちに示しているのです。

さて、表2.4には、ヨハネ一章一節の17のギリシャ語の単語と、 表2.2のギリシャ語のイソプセフィに基づいた固有値が示されています。この節には「ロゴス (λόγος)」という単語が三回登場し、その固有値は373です。これは、λ(ラムダ)の30、ο(オミクロン)の70、γ(ガンマ)の3、もう一度ο(オミクロン)の70、そして語尾のς(シグマ)の200を合計した値です。

次に、二番目の単語 ἀρχῇ(アルケイ)には、最後の文字η(イータ)の下に文法上必要な小文字のι(イオタ)があることに注目してください。このため、「初め」を意味するこのギリシャ語には五つの文字があります。

表 2.4 の 17個の固有値の積は次のようになります。

17単語固有値の積 = 55×719×58×70×373×31×70×373×58×450×420×134×31×284×58×70×373.結果は、949,302,241,399,839,184,297,857,869,760,000,000です。

ヨハネ 一章一節は52文字で構成されています。したがって、次のように 52 文字の数値の積を左から右に計算します。

52文字固有値の積 = 5 × 5 0 × 1 × 100 × 600 × 8 × 10 × 8 × 50 × 70 × 30 × 70 × 3 × 70 × 200 × 20 × 1 × 10 × 70 × 30 × 70 × 3 × 70 × 200 × 8 × 50 × 80 × 100 × 70 × 200 × 300 × 70 × 50 × 9 × 5 × 70 × 50 × 20 × 1 × 10 × 9 × 5 × 70 × 200 × 8 × 50 × 70 × 30 × 70 × 3 × 70 × 200 = 8.43625145625911083008 × 1075.この掛け算も正確に書いてあります。

最後に、パイを求めるのと同じ公式を使用して、52文字の固有値の積に52を掛けたものと、17単語の固有値の積に17を掛けたものの比を以下のように計算します。

(52×(52文字固有値の積))/(17×(17単語固有値の積)) = (52 × 8.43625145625911083008 × 1075)/ (7×949,302,241,399,839,184,297,857,869,760,000,000) = 2.7183 × 1040.

一見煩雑ですが、この単純明快かつ検証可能な計算により、2.7183という五桁の数字が得られます。興味深いことに、この五桁までの数字は、数学のもう一つの重要な定数であるオイラー数(e)の近似値に対応しています。オイラー数eは自然対数あるいは指数の底としても知られており、実際に科学の至る分野に現れます。たとえば、 図2.1に示される統計学の普遍的ベル型曲線は、指数関数の底としてeを使用して描かれています。

同じ除算公式を使用してヨハネ一章一節の結果を計算すると、有効数字五桁でオイラー数2.7183と完全に一致します。誤差はわずか0.0007パーセントです。

批評家はこの結果を、ただの偶然だと片付けるかもしれません。しかし、ヨハネの福音書1章1節の「初めに」という言葉――すなわち、受肉前のイエスが創造において神とともにあったという記述――が、なぜ数学の定数を生み出すのかを説明するのは難しいでしょう。この定数は、物理世界の多くの側面を説明するために不可欠であり、神が物理世界を創造したという、この節の字義通りの意味とぴったり一致しています。

この定数は、物理学のさまざまな分野において欠かすことのできないものであり、自然界の構造や法則を理解するうえで、根本的な役割を果たしています。そのことを思うとき、ヨハネ一章一節の「初めに」という言葉が、単なる詩的表現や比喩ではなく、神が物理的世界をも含めたすべての創造を始められた瞬間を示しているように思えてなりません。

これまでに得られたπ(パイ)の確率と合わせると、五桁の数字を二つとも正確に得る確率は、なんと81億分の1にまで低下します。この数値は、実験物理学の分野で新しい粒子の発見を発表する際の基準である約350万分の1(5シグマ)という確率水準をはるかに下回るものです。つまり、この結果は統計的に見て、極めて偶然とは考えがたいほど稀な事象だと言えるでしょう。

さらに、二つの独立したチャネルからの信号を組み合わせると、その統計的有意性は帰無仮説からの偏差として6.33シグマに達します。これは、科学的発見として認められる5シグマの閾値を大きく上回る値です。このような結果を、単なる偶然の産物として片付けるのは、果たして合理的でしょうか。

興味深いことに、π(パイ)とe(オイラー数)はともに、自然科学や社会科学のあらゆる領域で広く使われている普遍的な定数です。それゆえ、これらが聖書の最初の聖句に暗示されているということは、科学的な発見としても十分に意義があると考えられます。

私自身のもう一つの専門分野である定量的ファイナンスの研究においても、e(オイラー数)は欠かせない存在です。複利計算、確率過程、リスク評価など、あらゆる数理モデルの根底にこの定数が息づいています。このように、πとeという二つの超越数は、自然界の構造だけでなく、人間社会の知的営みの中にも深く刻まれているのです。それらが、聖書の「初めに」という言葉の中に響いているとすれば──そこには、神が定められた普遍的な秩序の美しさを垣間見る思いがします。

したがって、これらの二つの聖句には、普通ではない何か特別なものがあると喚起するに十分な理由があります。この二つは、私たちに時間の起源と宇宙の起源を明らかにしています。神とロゴスによる聖書の創造に関する啓示は、真剣に受け止めるべきだと論理的に結論することができます。

今や、帰無仮説がしっかりと否定されたため、ソマー氏は、聖書が完全に霊感を受けていないとは主張できません。「初めに」に関連した、少なくとも二つの聖句は、「神の手」によって特別に書かれたかのようです。

この発見の妥当性を否定しようとするのであれば、批評家の方々には、意味のある宣言的な内容を持つあらゆる自然言語の文から、同じように π(パイ) と e(オイラー数)を導き出してみることを、ぜひお勧めしたいと思います。たとえば、「宇宙は究極の『ただ飯』である。」という有名な信条があります。また別の例として、「生物学において、進化の光の中でなければ、すべては意味がない。」という、やや教義的な響きをもつ名言も挙げられます。

もし、これらの名言がある自然言語の中から、同じようにπやeを導き出すことができるなら、これまで提示されてきた聖書によるそれらの証拠は、確かに無効とります。しかし実際のところ、進化論者の信条や哲学的言葉からπやeを導き出したという報告は、今のところ一切ありません。

まだ何かあるのでしょうか?──はい、あります。まず、表2.3に示された創世記一章一節の七つの単語の固有値をすべて加算すると、 合計は2,701となります。同様に、表2.4に示されたヨハネ一章一節の十七個の固有値を合計すると、3,627が得られます。

ここで、これら二つの数を聖書の出現順序に従って連結し、新しい数 27,013,627 を作ります。次に、この数を自乗(掛け算)してみましょう。その結果は、729,736,043,695,129となります。この数値を有効数字5桁で表すと、7.2974 × 1014になります。

興味深いことに、この五桁の数字7.2974は、量子物理学における極めて重要な定数である微細構造定数(α)と完全に一致します。微細構造定数は、電子と光子──すなわち物質と光との相互作用の強さを示す定数であり、現代物理学において最も正確に測定されている基本定数のひとつです。

もっとも不思議なのは、この物理学の定数だけは単位がないのです。さらに計算値の有効数字7.2974が測定値7.2973525643×10-13のそれとわずか 0.0007パーセントしか違わないのは驚くべきことです。

微細構造定数の逆数(1/α)は、およそ137に非常に近い値を示します。物理学者であれば誰もが、この137という単位のない数値の重要性をよく知っています。しかしながら、なぜこの定数が無次元(単位を持たない)なのか、そしてなぜこの数値でなければならないのか──その理由を明確に説明できる人は、今なお一人としていません。この微細構造定数は、現代物理学における最も不可解な謎のひとつとされています。

以下は、偉大な物理学者 リチャード・ファインマンが、この微細構造定数について語った有名な言葉です。彼はこれを「結合定数」と呼び、次のように述べています。

「観測される 結合定数, α──観測される結合定数 α──すなわち、電子が実際に光子を放出したり吸収したりする際の相互作用の強さ──は、最も深遠で、そして美しい……だが、 それが発見されてから今日まで謎につつまれている…… この結合定数は、どこから来たのかとふと疑問がわく。π (pi)、あるいは、自然対数の底と何か関連があるのではないか?実際は誰にもわからない。それは、物理学におけるどうしようもない最大の謎の一つなのだ。まさに人類につきつけられた、理解を超えた魔法の数字だ。『神の手』がその数字を決めたと言えるかもしれない。だが、我々には『神がどうしてその数字に決めたのか』がわからないのだ。我々は経験的にこの数字を正確に測定することはできる。だが、コンピューターを前にしてもこの数字を導き出すことができないのだ──内密にこの数値を入力する以外には!」

私たちのこれまでの分析は、ファインマンが指摘した微細構造定数と、π(パイ)および e(オイラー数、「自然対数の底」)との間に、何らかの深い関係があるという発想が、あながち的外れではないことを示しています。そう──この神秘的な微細構造定数(α)は、実際にπとeが埋め込まれていて、創造と創造者に関わる二つの特別な聖句から導き出すことができるのです。

ファインマンは、優れた物理学者であると同時に、物理学の偉大な教師でもありました。彼は、他の誰よりも、物理学における概念を「当然のこと」として受け入れることを拒んだ人物でした。たとえば、彼の有名な講義の中で、こう語っています。

今日の物理学において、私たちは、エネルギーとは何であるかを『知っている』わけではないということを認識することが重要です。それは抽象的な概念であり、さまざまな公式の背後にある仕組みや理由を、私たちに教えてはくれないのです。」この言葉には、ファインマンの深い洞察と誠実さがにじんでいます。どれほど高名な学者であっても、「わからないことをわからないと言う勇気」を持っていたのです。

ファインマンは無神論者でした。ファインマンはベストセラーとなった著書で、以下の通り、確かに冗談を言ったのではありませんでした。

「私は、科学が神の存在を否定できないことに同意します。絶対にそう思います。また、科学と宗教への信念は矛盾しないという点にも同意します。」ファインマンはまた「西洋文明は二つの偉大な遺産に支えられている」と考えていました。彼は「一つは科学的冒険の精神……もう一つの偉大な遺産は、愛による行動原則、すべての人々との兄弟愛、個人の価値、精神の謙虚さ、といったキリスト教倫理です」と書いています。

世俗的なユダヤ人家庭に育ち、アメリカの良き時代に生きていたファインマンは、聖書がイスラエルの神について語っていることを知っていたでしょう。それにもかかわらず、彼が講演や著作で使った「神」とは、現代の科学者たちのいう非人格的な神に近いものでした。

ファインマンは、ソマー氏やアーマンのような「新しい無神論者」や超懐疑論者とは異なり、聖書に啓示はなく、誤りだらけだと主張しようとはしませんでした。ファインマンは、実用的な観点からキリスト教倫理をキリストの神性よりも価値があると見なしていたのでしょう。彼は聖書を神の無謬の言葉とも見ていませんでした。

では、もしファインマンがこの証拠を目にしたとしたら、彼は何と言うでしょうか。私たちはすでに、137という数が、π(円周率)と e(オイラー数)が埋め込まれた二つの創造に関する特別な聖句から導き出されることを示しました。ファインマンは、常に事実と証拠を重んじる物理学者でした。彼にとって真理とは、信念ではなく、「証拠が導く先にあるもの」だったのです。それゆえ、もし彼がこのデータ解析を見たとしたら──おそらくこう言うでしょう。「なるほど、これは興味深いね。証拠がそう示すのなら、私たちはその方向へ進むべきだ。」

さて、三組の五桁の有効数字をでたらめに得る確率は、九万の三乗、すなわち729兆分の1です。この確率は、物理学者が使う、十分に厳格な閾値の二億分の1より小さく、より厳しいものです。「信号なし」の無効値からの非線形距離は7.08シグマになります。 729兆という数字を理解するために、729兆のダイム(十セント硬貨)を持っているとしましょう。計算すると、それらはアメリカのノース・ダコタ州全体を覆うほどになります。あるいは、日本の北海道を二回以上覆うことになります。ノース・ダコタや北海道でたった一つ特別に印を付けられたダイムを拾う可能性はどれくらいでしょうか?

物理学者は、5シグマを新しい粒子の発見に対する揺るぎない証拠と見なしますから、 この7.08シグマの三つ組信号を論理的に否定することはできません。私たちのデータ分析は、聖書の二つの聖句が非常に不思議であることを示しています。この三つ組の信号は、でたらめに起きたとは説明できません。最も自然な理由は、神の霊的な啓示ではないでしょうか。

なんと驚くべきことでしょう。聖書の中でも特に重要な二つの聖句──創世記一章一節とヨハネ一章一節──から、π(パイ)、e(オイラー数)、そしてα(アルファ)という三つの定数が見いだされるとは。

この二つの聖句はいずれも「はじめ」に関わっています。そこには、イエス(ロゴス)と神、そして神による時間と宇宙の創造が語られています。その意味で、この三つの定数の組み合わせは、まるで名画の中にそっと忍ばされた画家のサインのように感じられます。すなわち、それは神の書物──聖書──の中に記された、創造主ご自身の署名かもしれません。

この三つの定数、π、e、αは、私たちの宇宙とその法則を記述する上で欠かせない存在です。たとえば、ハイゼンベルクの不確定性原理にはπが登場します。水素原子のボーア半径は、πと微細構造定数αに依存しています。そして先に触れたように、統計学の中心的な役割を果たす正規分布の確率密度関数──図2.1に示されたその美しい曲線──もまた、πとeの助けなしには成り立ちません。

さらに、微細構造定数α(アルファ)は、まさに驚くほど精密に調整されています。もしその値がほんの数パーセントでも異なっていたなら、私たちの宇宙は今とはまったく違う姿になり、生命が存在することさえ不可能になるでしょう。ですから、神は単に宇宙を「お造りになった」だけではありません。神は、科学者たちが後に発見するような法則のひとつひとつを、あらかじめ定めておられたのです。もちろん、神は、αの値をどのように定めるのが最もふさわしいかを、完全にご存じでした。

私たちのデータ分析によると、この三つの定数──π、e、α──は、創世記一章一節とヨハネ一章一節に込められたメッセージと深く響き合っています。これは単なる偶然ではなく、時間と宇宙の起源に関する真理を指し示す、客観的な証拠とも言えるでしょう。

そして、神の霊によって吹き込まれたこの二つの聖句は、ひとつの真実を私たちに告げています。すなわち、イエスこそ神であり、科学の法則を含め、この世界のすべて──その始まりと存在のすべて──の創造者であるということです。神の御言葉と自然界の法則が、互いに照らし合いながら、同じ真理を静かに語っているのではないでしょうか。

今、私たちは創世記一章一節とヨハネ一章一節のデータ分析から具体的な証拠を得ましたが、聖書の他の部分については何が言えるでしょうか?

使徒パウロは、テモテへの手紙の中で、旧約聖書について自身の見解を述べています。

「聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられた者となるためです。」

そして、使徒ペテロも非常に明確にしています。

「ただし、聖書のどんな預言も勝手に解釈するものではないことを、まず心得ておきなさい。預言は、決して人間の意志によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。」

最も重要なのは、イエスが旧約聖書について何を語ったかです。イエスは、聖書が神からの霊感によって書かれた啓示であることを、当然のこととして受け止めていました。例えば、エマオに向かう道で、「モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに説き明かされた。」と記されています。

また、イエスは旧約聖書について、「まことに、あなたがたに言います。天地が消え去るまで、律法の一点一画も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。」と語りました。

イエスが冒涜の罪で告発された際の返答の中で、彼はこう述べました。

「イエスは彼らに答えられた。『あなたがたの律法に、〚わたしは言った。「おまえたちは神々だ」〛と書かれていないでしょうか。神のことばを受けた人々を神々と呼んだのなら、聖書が廃棄されることはあり得ない……』」この聖句で、イエスは詩篇八十二章六節を引用しています。この詩篇の文脈は、詩篇の作者アサフが当時の裁判官に対して預言したものであり、彼らは正義を守ることができませんでした。神である最高の裁判官は彼らを「神々」と呼ばれましたが、「人のように死ぬだろう」とも書かれています。

この聖句における「律法」とは「旧約聖書」を指し、「言葉」とはギリシャ語で λόγος(ロゴス)です。イエスが御自分を神の言葉(彼を告発する者に対峙する方)として認識していた可能性は十分にあります。この簡潔な議論を通じて、イエスは見事に自分が不当に冒涜罪で告発されていることを主張しました。最後に、「聖書が廃棄されることはあり得ない」という表現は、聖書が絶対に真実であることを意味する慣用句です

新約聖書の他のいくつかの箇所でも、イエスが旧約聖書全体を神の言葉であると見なしていたことが示されています。私たちのデータ分析は、ロゴスであるイエスが神であり、創造主であることと一致しています。神が嘘をつくことができず、イエスが神である以上、彼が旧約聖書について言ったことは真実であると推論されます。したがって、旧約聖書全体が神から霊感を受けたものであることがわかります

では、新約聖書についてはどうでしょうか?

イエスが神である故に、四つの福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)やその他の新約聖書の書物で彼が語ったすべての言葉が神から霊感を受けたものであることは言うまでもありません。

使徒ヨハネは、自分がイエスの言葉をどのように思い起こしたかを福音書の中で語っています。それは、イエスが弟子たちに約束したことそのものでした。

「しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。」この聖句における「あなたがた」とは複数形です。この約束は、ヨハネだけでなく他の弟子たちにも向けられたものです。この節は、新約聖書の著者たちが聖霊の啓示を受けて書いたことを示しています。少なくとも、ヨハネは数十年前にイエスが語ったことを思い出すことができました。

使徒行伝という初期教会の歴史書には、パウロが復活したイエスと直接出会う劇的な場面が描かれています。あの使徒たちの時代は、聖霊が人々の心に力強く働き、教会が急速に広がっていった時期でした。そんな中で、パウロはコリント人への手紙二章でこう記しています。

「……私のことばと私の宣教は、説得力のある知恵のことばによるものではなく、御霊と御力の現れによるものでした。……それを、神は私たちに御霊によって啓示してくださいました。御霊はすべてのことを、神の深みさえも探られるからです。……私たちは、この世の霊を受けたのではなく、神からの霊を受けました。それで私たちは、神が私たちに恵みとして与えてくださったものを知るのです。……人間の知恵によって教えられたことばではなく、御霊に教えられたことばを用います。その御霊のことばによって御霊のことを説明するのです。」

証拠がない限り、パウロが嘘をついていたと推測するのは暴論です。パウロが「霊によって教えられた」と言っている以上、少なくとも彼が書いた新約聖書の書簡は神から霊感を受けたものであると考えられます。

では、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、ユダが書いた書簡はどうでしょうか?上記のパウロの手紙の引用にある「私たち」という表現に注目してください。「私たち」が福音書の著者やこれら四人の著者も含んでいる可能性は非常に高いです。その理由は、ペテロとヨハネはイエスの最も親しい弟子の二人であり、ヤコブとユダはイエスの異母兄弟だったからです。彼らは数年間イエスと共に過ごし、彼らもまた「霊によって教えられた」言葉を受け取ったに違いありません。最後に、ルカとマルコはそれぞれパウロとペテロの親しい友人と弟子でした。

聖書の最後の書であるヨハネの黙示録は当然神から霊感を受けたものであり、「イエス・キリストの啓示」という言葉で始まっています。これもまた、証拠がない限り、ヨハネが見た幻を書き記したことを疑う理由はありません。

初期教会の歴史において、宗教的なユダヤ人や統治していたローマ人はユダヤ人クリスチャンを迫害しました。そうした敵対的な環境の中で、実際に起こっていないことや真実でないことを書く動機は論理的に考えられません。

また、嘘をついたり、偽りの証言をしたりすることは、罪と考えられていたのです。確かに、イエスは次のように言われました。

「しかし、臆病な者、不信仰な者、忌まわしい者、人を殺す者、淫らなことを行う者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たちが受ける分は、火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である。」

聖書のことについては、学者や批評家たちがそれぞれにさまざまなことを語ります。けれども、よく考えてみてください。天地を造り、宇宙のすべてを所有しておられる神──イエス・キリストよりも偉大な学者や哲学者、そして科学者がいるでしょうか。一例を挙げれば、シェイクスピア文学の最も優れた評論家であっても、シェイクスピア本人より偉大だとは言えません。それと同じように、エアーマンがパウロよりも、あるいはアインシュタインがイエスよりも賢いということはあり得ません。

ですから、聖書を学ぶクリスチャンにとって、イエスやパウロが語られたことに耳を傾けるほうが、どんなに名のある人間の意見を聞くよりも、ずっと理にかなっているのです。なぜなら、やがて死ぬ人間の学者たちは、あなたの救いに責任を負ってはくれないからです。

実際、パウロの教えに対する初期のクリスチャンの反応を垣間見ることができます。彼らに向けてパウロはこう書きました。

「こういうわけで、私たちもまた、絶えず神に感謝しています。あなたがたが、私たちから聞いた神のことばを受けたとき、それを人間のことばとしてではなく、事実そのとおり神のことばとして受け入れてくれたからです。この神のことばは、信じているあなたがたのうちに働いています。」パウロや他の使徒たちの言葉を「神の言葉」として受け取る習慣は、実はイエスが昇天された後、そう長く経たないうちに始まりました。紀元一世紀、つまり最初のクリスチャンたちの時代からそのような理解があったのです。そのため、新約聖書の中にも神の言葉が含まれているということを裏づける、信頼できる証言が途切れることなく受け継がれてきました。初代教会の信仰の流れの中で、その確信は脈々と息づいているのです。

まだ存在しない時空の「何処か」で、無からすべてをお造りになった方──それが創造主なる神です。ですから、論理的に考えても、イエスが神であられることは自然なことなのです。神は決して嘘をつくことができません。そのため、イエスが弟子たちや信じる者たちに語られた約束は、どんなことがあっても破られることはありません。必ず成就します。また、新約聖書の著者たちが聖霊の導き、つまり神の霊感を受けて筆をとったという可能性は、きわめて高いのです。彼らは自分の思いつきではなく、神の意志を伝えるために書いたのです。

イエスは、私たち人類の贖い主であられます。聖書に預言された「苦難の僕」としてその御業を成就するために、神の子でありながら人の子として、この地上に来てくださいました。それは、「彼を信じる者が滅びることなく、永遠の命を得る」ため──すなわち、神の愛と救いをすべての人に差し伸べるためなのです。

これこそが「福音(良い知らせ)」ではありませんか。クリスチャンはこの福音を真実として受け入れ、心から信じ、告白します。そして、神から与えられた赦しと恵みの喜びに満たされながら、この良い知らせを、まだ聞いていない人、聞こうとするすべての人と分かち合いたいと願うのです。

イエスの愛は、時を超えて今も変わることなく、私たち一人ひとりを招いておられます。その招きに応えて歩むとき、私たちは神の恵みの中で、ほんとうの命と平安を見いだすのです。

クリスチャンの信仰に対して、「神の霊感には科学的な証拠がない」といった批判を耳にすることがあります。確かに、信仰と科学はしばしば異なる領域の探求とみなされます。しかし、創世記とヨハネの福音書──ともに「初めに」という言葉で始まる二つの創造と創造主を言及する聖句──から、数学の基本定数であるπ(パイ)とオイラー数eが見いだされるというのは、実に興味深いことです。

この二つの定数は、自然科学と人文科学の両方においてきわめて重要な役割を担っています。どちらも他に代わるもののない、まさに唯一無二の存在です。

もしこの π と e の導出が、単なる偶然の産物ではなく、有効数字の一致として現れているのだとすれば、その確率はおよそ八十一億分の一という、非常に稀なものになります。これは統計的に見ても 6.33 シグマを超えるほどの、一種の「奇跡的な一致」と言えるでしょう。物理学の世界では、このような二重の一致──いわゆる「ダブル・シグナル」──が観測されると、それは偶然ではなく「新しい科学的発見」である可能性が高いと考えられています。それほどまでに、この一致は深い意味を持っているはずです。

このような科学的な発見に触れると、まるで神ご自身が聖書の中に「署名」を記しておられるように感じられるのです。信仰と科学は互いに矛盾するものではなく、むしろ創造主の知恵をそれぞれ異なる言葉で語り合っている──そう思うとき、神の御業の深さに改めて心を打たれます。

新旧約聖書の「双子聖句」から、特徴的な数値の和によって微細構造定数が導かれたという発見は、まさに驚くべきことです。その一致が偶然に生じたものである可能性は、ほとんどゼロと言ってよいほどです。これは単なる興味深い現象ではなく、深い意味をたたえた「しるし」として受けとめるにふさわしいものです。

そして、このきわめて重要な「双子聖句」の発見は、私たちにひとつの真理を指し示しています。それは、旧約聖書全体が神の言葉を宿しており、その中心におられるのが創造主イエスご自身であるということです。イエスは、「初めに言(ことば)があった」と語られたヨハネの福音書のように、すべての被造物の根源であり、同時に旧約の預言と律法の完成者でもあります。この数的な一致を通して、神のことばと宇宙の秩序とが、見えない糸で結ばれていることを教えられるのです。

使徒パウロは、神が「不敬虔で不義なる者」すべてに対して明白にご自身を現されると教えています。彼らは「不義によって真理を抑え」ています。創造以来、神は「その目に見えない性質、その永遠の力、その神性」を、被造物を通して明らかにされました。それはすべて、設計と目的が存在する印です。この章では、自然における一般啓示と聖書における特別啓示との、間に一貫した関連性を証明しました。

また、三つの定数がすべて同じ有効数字で正確に一致したことも興味深い点です。もしランダム性が要因であれば、これは極めて起こりにくいことです。これらの一貫した発見を単なる偶然の一致として片づけることができるでしょうか?

もし、このデータ分析の統計的有意性に疑問を抱くならば、5シグマの閾値を持つヒッグス粒子の発見にも疑問を抱かなければなりません。しかし、どの物理学者も350万分の1の確率に基づいて、すでに見つかったとされる希少なヒッグス粒子を疑っていません。ヒッグス粒子の発見を疑わないのであれば、論理的には、遥かに不可能な確率である729兆分の1に基づくこの結論も疑うべきではありません。

おそらく、創世記一章一節およびヨハネ一章一節の著者である二人は、微細構造定数αやオイラー数e、そしてπの存在をも知らなかったでしょう。モーセとヨハネは、創造やロゴスについての二つの節にこれら三つの定数を意識的に埋め込んだわけではありません。彼らの無自覚さを考慮すれば、この科学的発見の唯一妥当な説明は、クリスチャンが聖霊と呼ぶ、知を超えた存在が、モーセとヨハネに正確な言葉で綴るように「ペンを動かす」霊感を与えたと言わざるを得ません。

神の霊的な啓示の証拠については、多くの記事や書籍が書かれています。今回の定量的アプローチは、これらの議論を補完するものです。私たちは、哲学的手法によって形式的に議論することができますが、数字や数学の基本に対して反論できる人はいません。聖書には創造主のしるしがあるのでしょうか?常識ではあり得ないほど明確な統計的有意性を示す証拠を目の当たりにすれば、論理的に考えるなら、「はい」と答えるしかないでしょう。